マンションの終活について教えてください

リノベーションなんでも相談室 | 2025.8.5

中古マンションについて調べるなかで、「マンションの終活」という言葉を目にしました。建替えや解体などいろいろなケースがあると思いますが、マンションの最期や終活についてはどのように考えればよいものなのでしょうか

鉄筋コンクリートで頑丈につくられたマンションですが、もちろん永遠に使えるものではありません。どのくらいの期間住み続けられるのか、最期にはどうなるのか、という疑問を誰もがうっすらと抱いているのではないでしょうか。これからマンション購入を検討するにあたり、「マンションの終活」についてはどのように考えるべきなのでしょうか。

今回は、実家も含めて1980年代以前のマンションにしか住んだことのない、宅地建物取引士でマンション管理士の”こっしー”が、マンションの終活ついて解説してまいります。

マンションの寿命は、どれくらい?

今回はマンションの終活についてのご質問ですから、まずはマンションの寿命について考えてみましょう。以前のコラム「マンションの寿命を教えてください」でも解説したように、マンションの寿命について調べていると、いくつかの数字にたどり着きます。税法における法定耐用年数としての47年。固定資産台帳の滅失データを用いた68年(小松幸夫氏)。電話局舎を対象にした調査結果としての117年(飯塚裕氏)。大蔵省主税局が示した120年。いろいろな数字が寿命として語られていますね。

マンションは鉄筋コンクリート(RC)造でつくられることが一般的ですが、RC造建築物の歴史は木造や石造と比べて浅く、現存する最古のものでも築120年程度と言われています(図1のサン=ジャン教会/1904年築)。サンプルが少なく寿命の予測が難しいところではあるものの、適正な修繕がなされる前提であれば、おおむね100年以上は持つと考えてもよさそうです。実際、私も1966年築のマンションに数年間住んでいましたが、建物としての寿命を迎えているという感覚はまったくありませんでした(耐震面の不安や空調設備の問題などはありましたが)。

ただし、マンションの寿命は構造的な劣化状況だけで決まるわけではありません。人口の流出により人が住まなくなったり、耐震性の不足から資産としての評価が下がったり、バリアフリー化の遅れから空洞化が進んでしまったりと、必ずしも構造躯体が悲鳴をあげていなくても、寿命を迎えることはあるのです。

マンションの終活と、法改正の動き

それでは、寿命が近づいたマンションにおいては、どのような終わり方が考えられるのでしょうか。現実的に取り得る方法としては、主に「建替え」と「マンション敷地売却」の2つが存在し、国としてもこのようなマンションの再生を円滑化できるよう2026年には区分所有法をはじめとする法律の改正を予定しているのです。ここからは、「建替え」と「マンション敷地売却」の概要について、法改正の内容にも触れながら解説していきます。

マンション建て替え

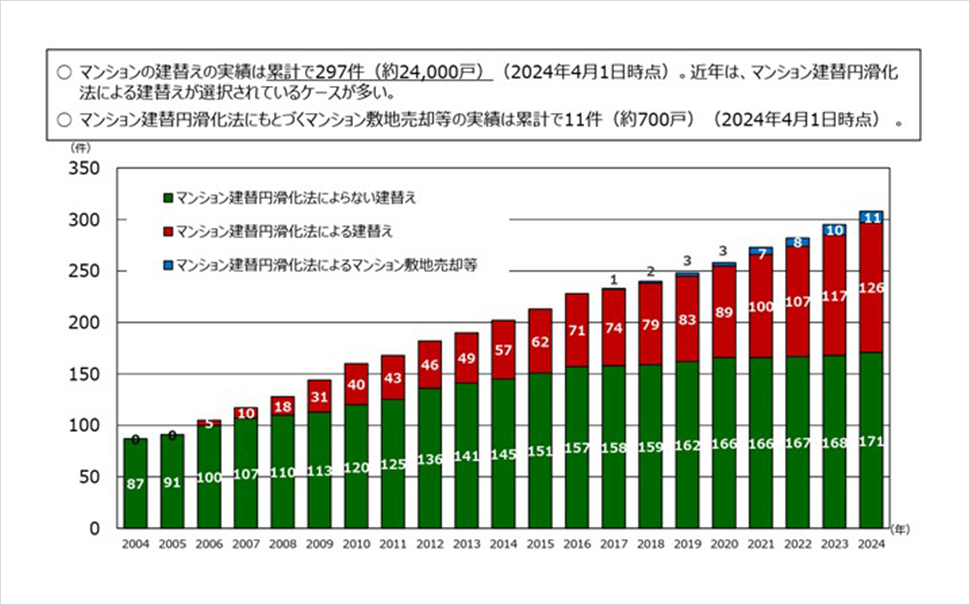

マンションの終活と聞いて、真っ先に思い浮かぶのは建替えでしょう。従前のマンションを解体し、同じ敷地(あるいは隣地も巻き込んで)に新たなマンションを建てる再生方法です。国土交通省の資料を見ると、2024年4月1日時点での建替え実績は297件(約24,000戸)とあり、100万戸以上の旧耐震マンションがあることと比べると、あまり建替えが進んでいないことがわかります(図2)。

耐震性などに不安があるマンションでも建替えが進んでいない背景として、所在がわからない区分所有者の存在や、建替えのための費用負担が区分所有者に重たくのしかかることなどが指摘されています。今回の法改正では、所在不明の区分所有者を決議の母数から除外する、客観的緩和事由がある場合は区分所有者の4分の3以上の賛成で成立する(通常は5分の4以上)、建替え後の高さ制限の特例を設けることなどが予定されています。これらがうまく機能してくれれば、決議の母数の面でも、費用負担が軽減されるという面でも建替えの決議が通りやすくなりそうです。

・耐震性の不足

・火災に対する安全性の不足

・外壁等の剥落により周辺に危害が生ずるおそれ

・給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ

・バリアフリー基準への不適合

マンション敷地売却

もうひとつの終活の道として、マンションの敷地売却という方法があります。建替えの場合は、古いマンションを新しいマンションへと再生することになりますが、マンションと敷地を一括して売却するマンション敷地売却制度を利用する場合は、必ずしもマンションへと再生する必要はありません。買受人次第では、マンションが商業ビルやオフィスビルに生まれ変わることもあるのです。従前のマンションの区分所有者のなかで建替え後のマンションに住みたい人が少ない場合や、建替えの費用負担に耐えられない方が多い場合であれば、こちらの制度の方が向いているかもしれません。

もともとは区分所有者全員の同意が必要であったところから、特定要除却認定マンションについては総会での決議が可能になり、今回の改正ではその他のマンションについても総会での決議ができるようになりました。図2を見るとまだまだマンション敷地売却の実績が少ないことがわかりますが、2026年以降では変化を見せるかもしれません。なお、今回の改正では、建物取壊し敷地売却・建物取壊し・建物更新(一棟リノベーション)といった多様な再生メニューも設けられました。

現実的には、長く使えるマンションを選ぶべき

マンションの再生に向けた国の取組が進む一方で、どれだけスムーズに建替え等が行われるかは現時点では未知数です。これまで遅々として進まなかった旧耐震マンション等の建替えが急加速するという状況は想像しにくいというのも実際のところです。また、今回の区分所有法等の改正においては、これまで説明した「再生の円滑化」とともに「管理の円滑化」も重要なテーマとなっていますから、これからマンションの購入を検討している方であれば、耐震基準を満たし、外壁の剥落のないようなマンションを選び、手入れをしながら永く使っていくという方が現実的だといえるでしょう。

マンションの管理については以前のコラム「マンションの修繕積立金は上がり続けますか?」「長期修繕計画とは、なんですか?」「買ってはいけないマンションはありますか?」などでも解説していますから、これらを参考にしながら長く使えるマンション選びを行ってみてください。

今回は、マンションの終活について解説しました。高経年マンションが増えていく未来に対して、国としてもさまざまなメニューを用意してくれるようになっています。そのなかからどのような道を選ぶのかを決めるのは、もちろん区分所有者のみなさんです。マンションの終活に向けては10年単位の長期にわたる議論が必要になることも珍しくありませんから、主体的に維持・管理に携わり、マンションの未来とも向き合うことをおすすめします。

無印良品のリノベーション「MUJI INFILL 0」では、長く安心して暮らせるマンション選びから設計・施工まで、ワンストップでサービスを提供しております。ご興味を持たれた方は、リノベーションセミナーや相談会にお越しください。

\ みなさんからのご質問もお待ちしています!/

“こっしー”プロフィール

無印良品のリノベーションで働く、“こっしー”こと大越 翔は、自身の自宅も含めて100以上のリノベーションを担当。

宅地建物取引士やファイナンシャルプランナー、マンション管理士としての知見を生かしながら、さまざまな物件と向き合ってきました。

みなさんの住宅購入・中古マンション・リノベーションのさまざまな疑問・質問にコラムを通じ、お答えします。