冬をすこやかに過ごす住まいの乾燥対策

みんなでつくる住まいの手引き | 2024.12.23

「みんなでつくる住まいの手引き」では、快適な暮らしに役立つ知識や住まいを長持ちさせる適切なお手入れ方法をお伝えします。無印良品の家のスタッフによるノウハウと、実際のご入居者さまのアイデアもご紹介します。

あなたも一緒に「賢い住まい手」を目指しましょう。

今回のテーマは「住まいの乾燥対策」。冬場は空気が乾燥しやすく、湿度が低い環境で過ごしがち。乾燥した環境はお肌やのどの調子が悪くなるだけでなく、ウイルスによる感染症のリスクも増加します。かんたんにできる加湿の工夫や加湿器の選び方を中心に、冬場もすこやかで心地よい室内環境を整える知識をお届けします。

1.住まいの乾燥対策、どうしていますか?

2.覚えておきたい「湿度の基本」

3.かんたんにできる5つの乾燥対策

4.加湿器の選び方とお手入れ

5.適度な加湿で心地よい空間づくり

1.住まいの乾燥対策、どうしていますか?

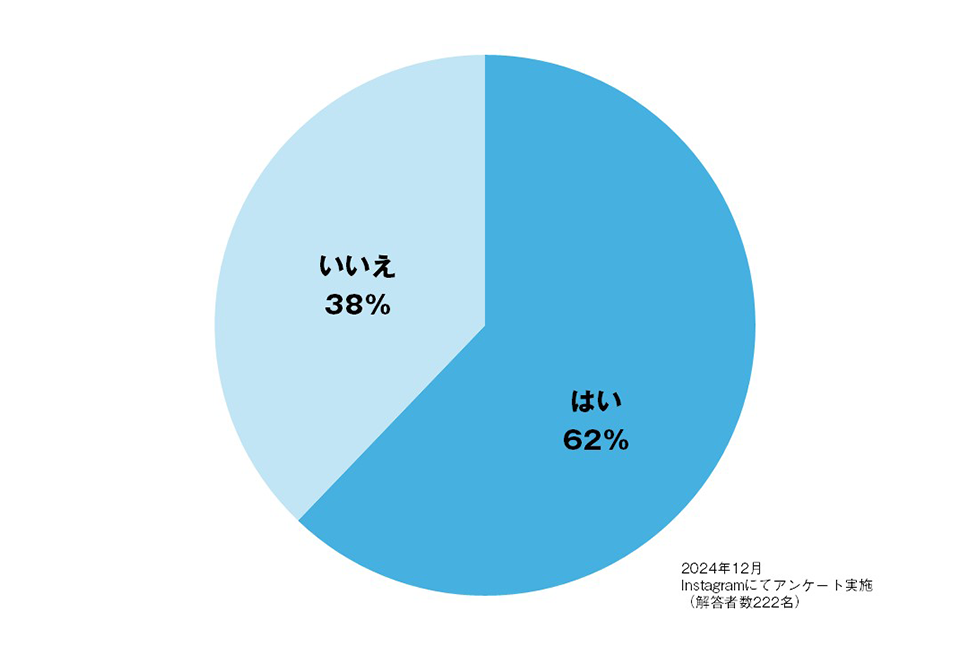

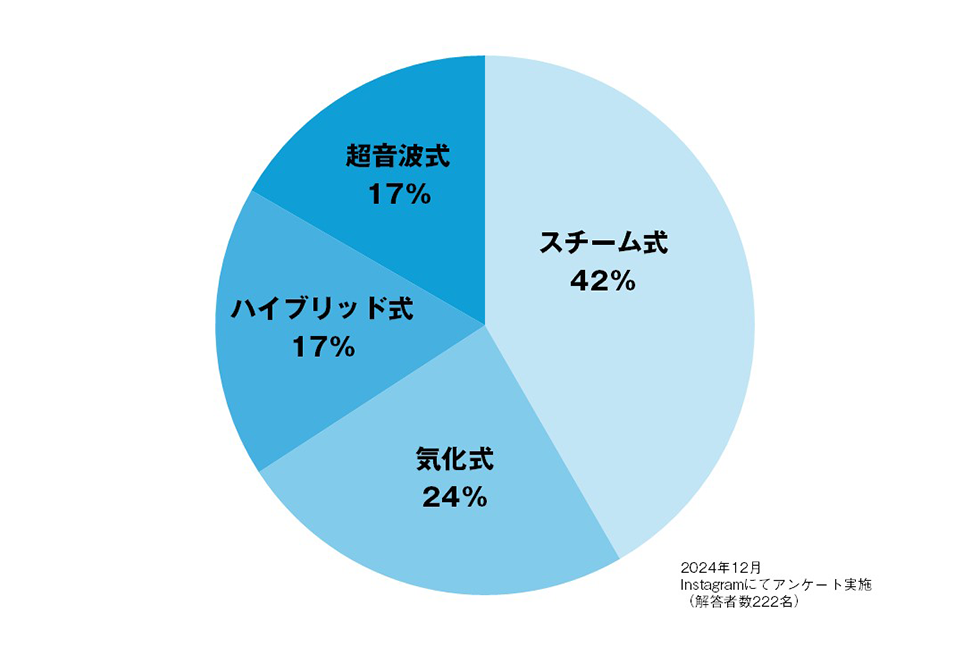

無印良品の家の住まい手のみなさんは住まいの乾燥対策をどのように考えているのでしょうか?6割以上の方がご自宅で加湿器を利用しており、中でもスチーム式を利用している方が最も多いという結果になりました。また、この季節は室内干しをして乾燥を予防している方が多いようです。

(アンケート:2024年12月インスタグラムにて実施)

Q.加湿器は使用していますか?

Q.(加湿器を使っている方へ)どのタイプを使っていますか?

Q.住まいの乾燥対策を教えてください。(一部抜粋)

・寝室は濡れタオルを干す

・一階、二階両方に加湿器設置。植物やロールスクリーンに霧吹きすることで湿度を上げています。

2.覚えておきたい「湿度の基本」

湿度は低すぎても高すぎても不快なものです。まずは適切な空気と湿度の関係、快適な湿度の基準など、湿度の基本を知っておきましょう。

冬はどうして乾燥するの?

気温が下がると、空気中の飽和水蒸気量(空気1立方メートルの中に含むことができる水蒸気の最大量のこと)が減ります。この水分が少なくなった空気を暖房器具などで温めると、気温が上がって飽和水蒸気量が増えても、水分量自体は変化がないという状態になります。結果的に温度が上がるほど湿度が下がってしまうのです。

乾燥による3つの大きなリスク

①免疫低下の原因になる

肌や粘膜が乾燥すると、外部からの菌やウイルスへのバリア機能が弱くなってしまいます。肌や喉、鼻の炎症などが起こり、体調不良を引き起こす可能性があります。

②飛沫が遠くまで届きやすくなる

スーパーコンピューター「富岳」の模擬実験では、湿度が約30%の環境では、湿度60%の場合に比べて1.8メートル先に届く飛沫の量は2倍以上になったといいます。咳やくしゃみの飛沫によってウイルスが人にうつりやすくなってしまうのです。

③インフルエンザウイルスが長生きする

1961年に発表されたG.Iハーパーの実験結果によると、湿度が低い程、インフルエンザウイルスの生存率が高いという結果でした。さらに低温の環境で活発化するウイルスも多いため、寒くて乾燥する冬はウイルスに要注意な環境なんです。

Q.理想的な湿度の基準とは?

人が快適に過ごせる湿度は40〜60%といわれています。冬場はウイルス対策を兼ねて50〜60%に保つとよいでしょう。

Q.高気密な住宅は乾燥するの?

暖かさが保たれる高気密住宅は、同時に空気中も水分量も維持できるため、どちらかといえばうるおいを保ちやすいといえます。ただし換気の影響で室温と湿度が下がり、乾燥していると感じることもあるでしょう。適度な換気で快適な環境を保つことが大切です。

3.かんたんにできる5つの乾燥対策

生活の中でちょっとした工夫を加えるだけでも効果的な乾燥対策になります。ぜひ取り入れてみてください。

ちなみに洗濯機で脱水したフェイスタオルは1枚で約100mlの水が含まれています(脱水の状況によって差があります)。夜は寝室に干しておけば快眠対策にもなりそうです。

植物には、余分な水分を水蒸気として外に出す「蒸散」という作用があります。お部屋に観葉植物を飾るだけで乾燥対策になるとはうれしいですね。

ただし、洗面所に湿気が滞留すると結露の原因になるため注意が必要です。他の部屋へ湿気が流れるようにサーキュレーターなどを活用しましょう。

肌や粘膜のうるおいを保つために個人でも対策しておくとよいでしょう。

コンパクトな部屋の場合は、グラス一杯のお水も乾燥対策になります。デスクワークや勉強の際に机の上に置いておくのもおすすめです。早く水分が蒸発するように、グラスや器は口径が大きいものを選びましょう。

4.加湿器の選び方とお手入れ

加湿器にはさまざまな種類があります。ライフスタイルやお部屋の広さなどに応じて適切なものを選びましょう。

加湿器を購入する前に

体感では乾燥している気がしても、実は適切な湿度が保たれているという場合もあります。まずは湿度計でご自宅の湿度をチェックしてみましょう。

また、お住まいの立地やライフスタイルによっても家の湿度は異なります。川や海が近い立地では湿度が下がりにくいですし、洗濯物が多いご家庭は、部屋干しで乾燥対策ができるかもしれません。まずはご自宅の状況を把握したうえで、加湿器をご検討することをおすすめします。

加湿器のタイプを知ろう

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| スチーム(加熱)式 (水を沸騰させて水蒸気を拡散する) |

・水を沸騰させるため衛生的 ・部屋も暖かくなる |

・本体が熱くなる ・ヒーターを使うため電気代が高め |

| 気化式 (水を含ませたフィルターに風を当てて水蒸気にして放出する) |

・フィルターを通すため水の粒子が小さくなり、雑菌の放出が抑えられる ・本体が熱くならない ・電気代が抑えられる |

・ファンやモーターの音が気になる場合がある ・フィルターのお手入れを怠ると雑菌が繁殖する可能性がある |

| 超音波式 (振動で水をミストに変えて拡散する) |

・本体が熱くならず安全 ・音が静か ・構造がシンプルなため、本体のデザインが豊富 ・電気代控えめ |

・加熱しないため、雑菌が繁殖しやすい。こまめな掃除が必要 ・床が濡れてしまうことがある |

| ハイブリッド式① (加熱+気化タイプ。水を含ませたフィルターに温風をあてて水蒸気として放出する) |

・スピーディに加湿できる ・ファンによって加湿した風を広範囲に拡散できる ・吹き出し口が熱くならない |

・本体価格が高め(数万円~) ・ヒーターを使うため電気代が高め |

| ハイブリッド式② (超音波+加熱タイプ。ヒーターで温めた水を超音波でミストにして拡散する) |

・加熱するため超音波式よりも清潔 ・音が静か |

・床が濡れてしまうことがある |

加湿器のお手入れのポイント

水を入れたまま放置すると、水あかがついたりカビが繁殖してしまいます。加湿できても不衛生な水蒸気をお部屋に広めては健康リスクにつながります。加湿器はこまめなお手入れが大切です。

①お手入れの頻度は?

雑菌が繁殖してしまうので、水の交換は毎日行います。交換の際はタンクにきれいな水を入れて振り洗いをしてから新しい水を注ぎましょう。水あかやカビを落とすためのお掃除は週1回程度が理想的です。

②白い塊など水あか汚れには「クエン酸」

加湿器の内部に白い塊がくっつくことがありますが、これはカルキや水道水に含まれるミネラル成分です。白い塊は水あかの一種なので、酸性のクエン酸によるお掃除がおすすめです。

>水あかの落とし方

まず、バケツなどにクエン酸を溶かした水をたっぷり入れて加湿器のパーツを入れます。1時間ほどつけ置きしたあと、歯ブラシやスポンジで汚れをこすり落とし、最後にきれいな水で洗い流します。

③カビには「重曹」

水を取り替えずに数日間放置すると、細菌が繁殖して赤カビや黒カビが発生することがあります。カビには重曹を使ったお掃除が効果的です。

>赤カビの落とし方

大きめの鍋に水を入れて重曹を溶かします(アルミや銅の鍋は変色するので避けましょう)。鍋を火にかけて一度沸騰させた後、触っても熱くない程度に冷まします。バケツなど大きめの容器に冷ました重曹水と加湿器のパーツを入れて30分~1時間程度つけ置きします。歯ブラシやスポンジで汚れをこすり落とし、最後にきれいな水で洗い流します。

>黒カビの落とし方

赤カビよりも頑固な黒カビは、つけ置きでは落ちない場合があります。重曹と水(3:1程度の割合)を混ぜ合わせた「重曹パック」を使います。重曹パックを黒カビに塗ってしばらく置き、ブラシやスポンジでこすったあと、きれいな水で洗い流します。

加湿器を使う際はここに注意

・購入前に加湿能力をチェック

多くの商品に「プレハブ10畳・木造8畳」のように目安が記載されています(長期優良住宅や高気密高断熱仕様の住宅はプレハブの広さを目安にするとよいでしょう)。

・必ず水道水を使う

沸騰させたものや浄水は雑菌が繁殖しやすいため、かならず水道水を使いましょう。

・低い位置や家具・家電の近くに置かない

床が濡れてしまったり、家電の故障につながることもあります。加湿器を設置する高さは床から30cm以上が目安です。

・加湿しすぎない

就寝の際は消した方がベターです。タイマー機能が付いている加湿器も販売されています。

無印良品の加湿器

上面から直接給水できる扱いやすい加湿器です。3リットル容量の給水タンクと3段階の出力モードでお部屋をしっかり加湿します。

適用床面積(目安):木造和室:8平方メートル(5畳)/プレハブ洋室:14平方メートル(8畳)

5.適度な加湿で心地よい空間づくり

日常的に住まいの湿度を意識しておくと、はやめに乾燥対策を打てるようになり、健康的な暮らしにつながります。まずはかんたんにできる対策からはじめてみて、なかなか適切な湿度が保てない場合には加湿器の購入も検討されることをおすすめします。

冬を快適に過ごすために、住まいの手引きでは暖かいくらしの工夫もご紹介しています。ぜひ参考になさってください。

冬も暖かく快適な無印良品の家を見学しませんか?

高断熱高気密にこだわった無印良品の家は冬も暖かく快適。一度モデルハウスで体感してみませんか?通常の見学だけでなく、モデルハウスをまるごと貸切って暮らしを体験できる体験@無印良品の家もご予約受付中です。

ご興味のある方は、ぜひお近くのモデルハウスまでお問い合わせください。