未来を考える 団地Lab. -地域のすきまを未来に活かす-(前編)

MUJI×UR団地レポート | 2025.10.9

※このレポートは、2025年8月16日(土)に無印良品 グランフロント大阪で行われたトークイベントの模様を採録しています。

Part1:MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクトとは

松本

本日はトークイベントにご参加いただき、誠にありがとうございます。 進行を務める、株式会社MUJI HOUSEの松本と申します。よろしくお願いします。

2023年9月に無印良品 グランフロント大阪の店舗をリニューアルした際に、こちらの会場の左手後ろにある、MUJI×URの住戸を再現したモデルルームをつくりました。このモデルルームをきっかけに、MUJI×URの取り組みについてみなさんに知っていただきたいと思い、定期的にトークイベントを開催しています。

URさんは団地を管理されている大家さんのイメージが強いかも知れませんが、実はまちづくりに関する取り組みもされています。今日はそんなお話もご紹介できたらと思っています。

トークイベントのテーマは「MUJI×UR 未来を考える団地Lab. -地域のすきまを未来に活かす」です。未来を考える団地Lab.では、もっとこんなことができたらいいなと妄想をしてみたり、ディスカッションをして行きます。

今回は「まちと団地」がテーマとなりますので、ぜひみなさんにも参加していただきご意見を伺えたらと思います。

それでは本日の登壇者を紹介します。MUJI HOUSEの見通さんお願いします。

見通

株式会社MUJI HOUSEの見通です。

兵庫県出身です。メインで行っている業務が、URさんと一緒に団地のコミュニティ形成を行っていて、団地の方とイベントを企画・運営しています。それまでは、無印良品のリノベーションで現場監督をしていました。

千葉県にある花見川団地の商店街に住んで、商店街くらしの住まいモニターもしています。今回のトークイベントではそういったことも踏まえてお話ができたらと思っていますので、よろしくお願いします。

谷内

UR 都市機構の谷内と申します。 私は 2013年に UR に入社して、先ほど松本さんから団地の大家さんとおっしゃっていただきましたが、まさにその賃貸住宅の部門に長く所属していて、団地の建て替えやリノベーションなどの業務に携わってきました。

URでまちづくりも行っていることを紹介いただきましたが、都市再生部門に2024年から移り、兵庫北部エリアの密集改善事業の方を担当しています。

本日は、URで取り組んでいるまちのすきまの活用について後ほどご紹介させていただければと思います。

団地のプロジェクトの関わりが長く、まちづくりについてはまだ経験が浅いのですが、今日は団地での経験なども交えながらいろいろとお話できたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

金田

こんにちは。 一般社団法人グッドラックの金田です。

僕は「みんなのうえん」というコミュニティ農園を運営しています。 大阪では、住之江の北加賀屋、門真、寝屋川などで、神戸ではURさんと一緒に行っている兵庫区の湊川や須磨区で運営をしています。

まちのなかにある空き地を畑に変える活動をしています。 僕自身は農業専門ではなく、大学は建築学科を出ていて、まちづくりが専門分野となっています。まちの中にある空き地をどうしたらよいのかという発想から、「みんなのうえん」の活動を10年以上行っていたり、大学で講師もしています。今日はよろしくお願いいたします。

松本

ありがとうございます。

申し遅れましたが、私はふだんMUJI×UR 団地リノベーションプロジェクトの住戸リノベーションや共用部の設計を担当しています。今日は、まちづくりやコミュニティのお話となるため、司会進行を務めさせていただきます。

ちなみに、ご参加いただいたみなさんはトークイベントでどのような内容を聞きたくて参加いただいたのかをお尋ねしたいと思います。まちづくりのお話に興味があって今日来られた方はいらっしゃいますか?何名かいらっしゃいますね。ありがとうございます。

MUJI×URに興味があって参加された方はいらっしゃいますか?ありがとうございます。こちらもいらっしゃいますね。ちなみにMUJI×URにお住まいの方はいらっしゃいますか?さすがにいらっしゃらないですね。

では、 URさんの団地にお住まいの方はいらっしゃいますか? 何名かいらっしゃいますね。ありがとうございます。

最後に、コミュニティについて興味があって来られた方はおられますか? こちらもいらっしゃいますね。ありがとうございます。今日はみなさんのご希望に添える内容になっているかなと思います。

まず、MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクトについてのお話をさせていただきたいと思います。「未来を考える団地Lab.」では、団地は様々な魅力が再発見されていて、時代に合わせた変化がまさに生まれているところと捉えています。そんな団地について、これまでの概念にとらわれない新しい形を皆さまと一緒に想像して語り合いたいと思います。

まさにMUJI×UR 団地リノベーションプロジェクトも、みなさんとコミュニケーションを取りながら、団地をより魅力的なものにしていこうという思いでさまざま取り組みにチャレンジしています。

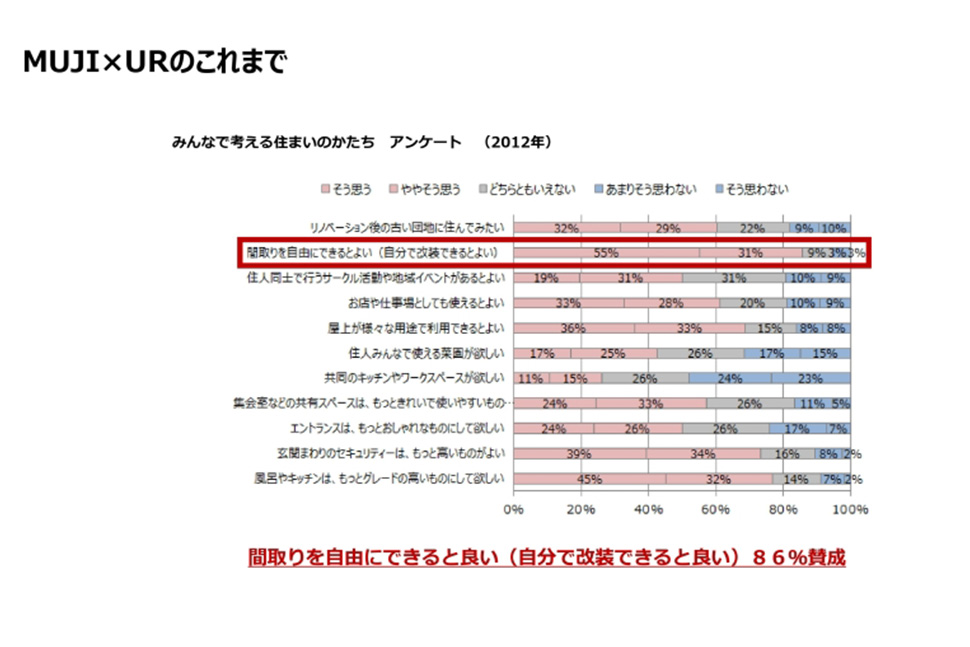

MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクトがスタートして13年目となります。MUJI HOUSEとURさんが2012年出会い、プロジェクトのスタートにあたり、アンケートを取りながら、団地との関わりや団地に対してどのようなことを期待しているのかなど調べました。

その中で一番多かったのが、団地のお部屋の間取りを自由にできるといいというご意見でした。

賃貸の住戸は、自分の暮らしをお部屋に合わせて住むのがふつうですが、そうではなく、賃貸であっても自分の暮らしに合うように、住みながらカスタマイズできる賃貸住宅ができたらどうだろうという発想が生まれました。新しい賃貸の暮らしの形をつくることができる可能性を感じ、MUJI HOUSEとしても、ぜひやってみたいというところもありました。当時URさんでは、団地の高齢化や空き部屋の問題が深刻で、そういった意味でもお互いやってみましょうとMUJI×UR団地リノベーションプロジェクトがスタートしました。

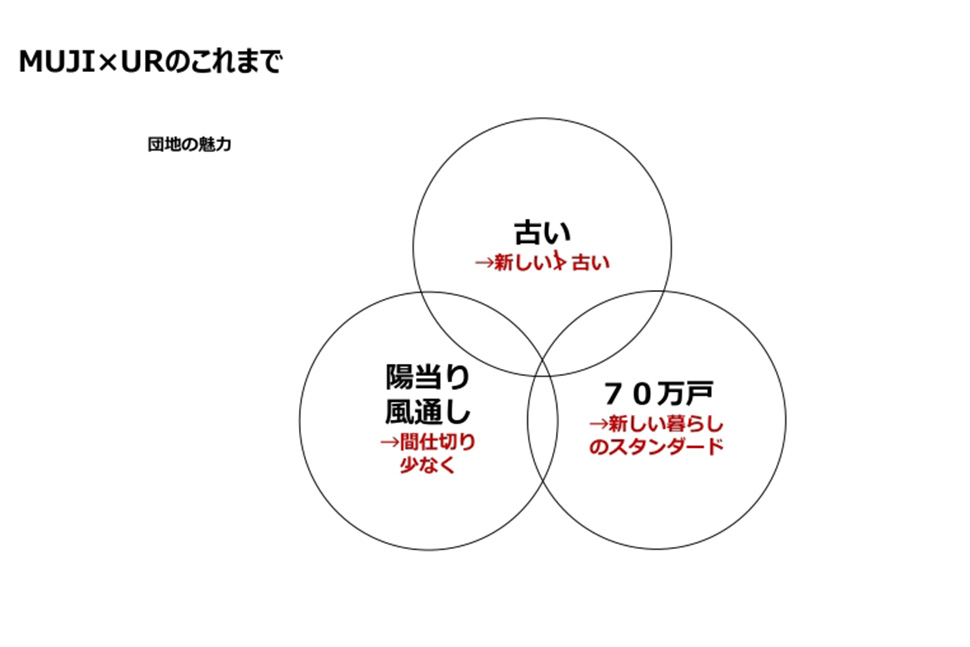

団地の魅力はたくさんありますが、築 40・50年経っている団地が多く、古いことが悪いということではなく、古いことが魅力だと考えるところからスタートしました。

団地は日当たりや風通しが非常に良いので、お部屋の間仕切りを少なくして、南北に風が通るような間取りにしていこうと考えました。 また、URさんは約70万戸の賃貸住宅を管理している日本一の大家さんなのですが、そちらもMUJI HOUSEにとっては非常に魅力で、新しい暮らしのスタンダードをよりたくさんつくることができると思いました。

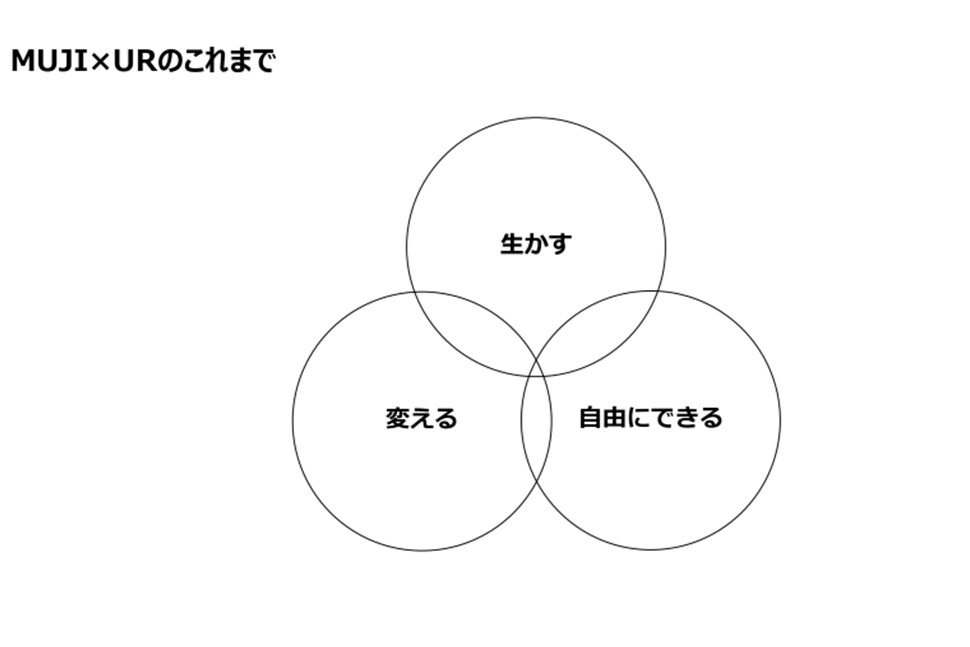

まず、お部屋のプランを考えるにあたり「こわしすぎず、つくりこみすぎない」ようにしています。先ほど申し上げましたが、古いことを悪いことではなく魅力として捉え、古い部分を活かして元々ある団地の魅力を活かしつつ、水廻りのキッチンやお風呂など変えていくべきところはしっかり変えています。

また、賃貸住宅であっても自由に暮らすことができる間取りにしています。MUJI×URは「生かす」「変える」「自由にできる」という3つのコンセプトをつくり、住戸の設計に生かすことで新しい暮らしのスタンダードをつくることができるのではないかと考えています。

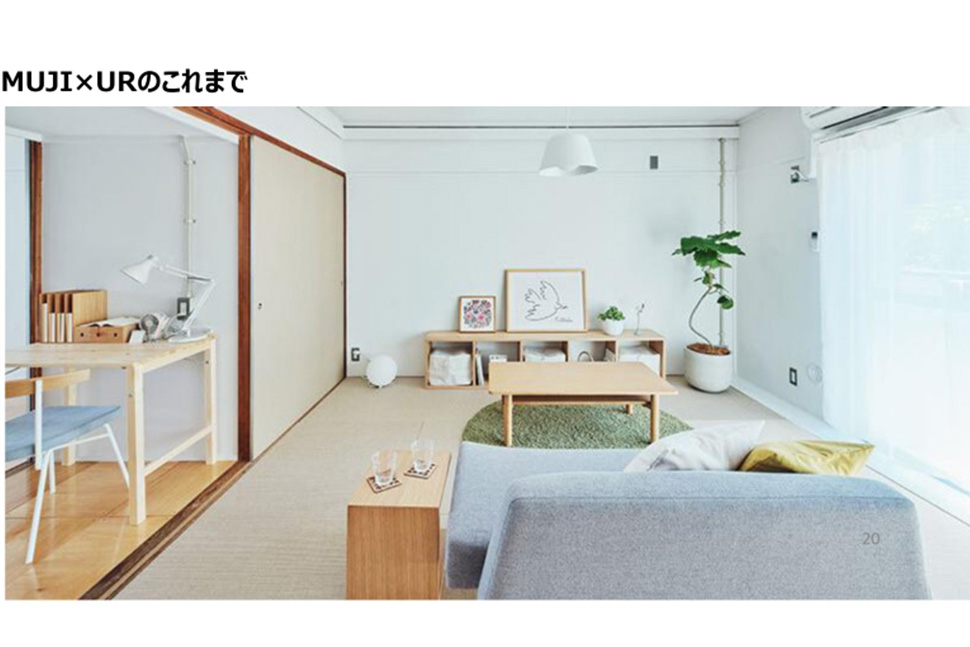

こちらの画像は一般的なURさんの住居ですが、MUJI×URの第1号のお部屋はこのようにリノベーションを行いました。

実は、MUJI×URは大阪からスタートしていて、第1号はリバーサイドしろきたという団地になります。画像の通り、柱や敷居、鴨居は昔の柱そのものを残しています。

トークイベントの会場の無印良品 グランフロント大阪にはMUJI×URの住戸を再現したモデルルームがあります。トークイベントが終わりましたらぜひゆっくりご覧ください。

木部は古い団地から移築し、リアルな団地の住戸を再現しています。鴨居などの木部ですが、築 40・50年経過しないとあの木の色にならないんです。そういったところもヴィンテージ感があるので、団地の魅力と捉えしっかり活かしています。

また、URさんの団地のお部屋のほとんどは和室となっていて、洋室化するためにフローリングにするのではなく、和室として残しています。

畳もURさんとの共同開発により麻でできた畳を作り、住戸へ導入しています。

和室ですが、畳が麻でできていてとても丈夫なので、こちらの画像のようにソファを置いたり、寝室にはベッドを置いたりして洋室と変わらず暮らすことができるようになりました。しっかり団地の良さ、ヴィンテージ感を活かしながらも、変えていくべきところは変えることで、現代の暮らしに合う暮らしができるようにリノベーションをしています。

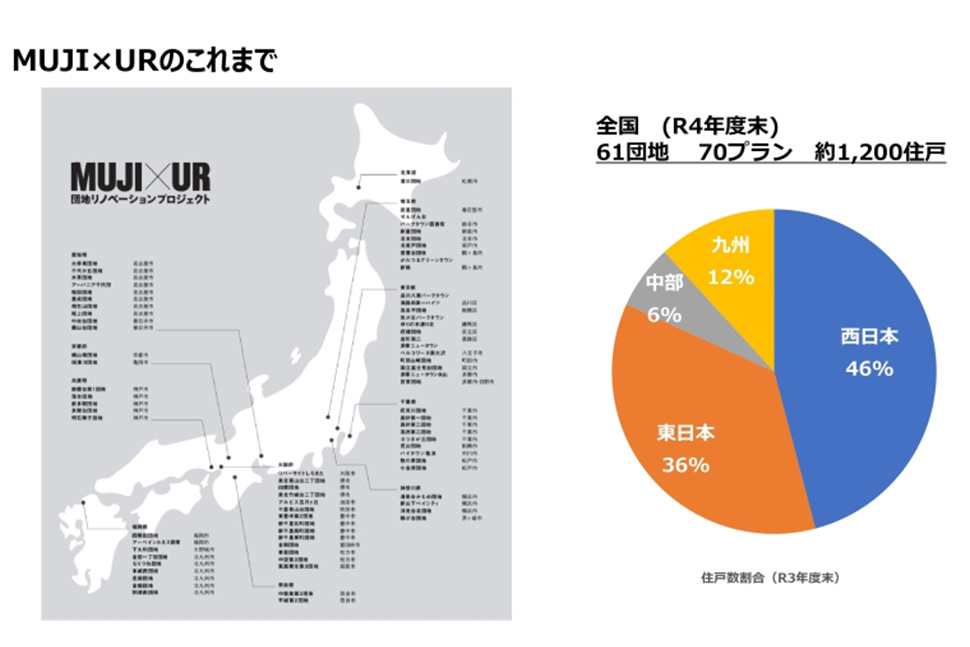

西日本の大阪からスタートしたMUJI×URは現在、北海道から九州まで展開していて、全国で61 団地・70 プラン、全1200戸のリノベーションを行っています。

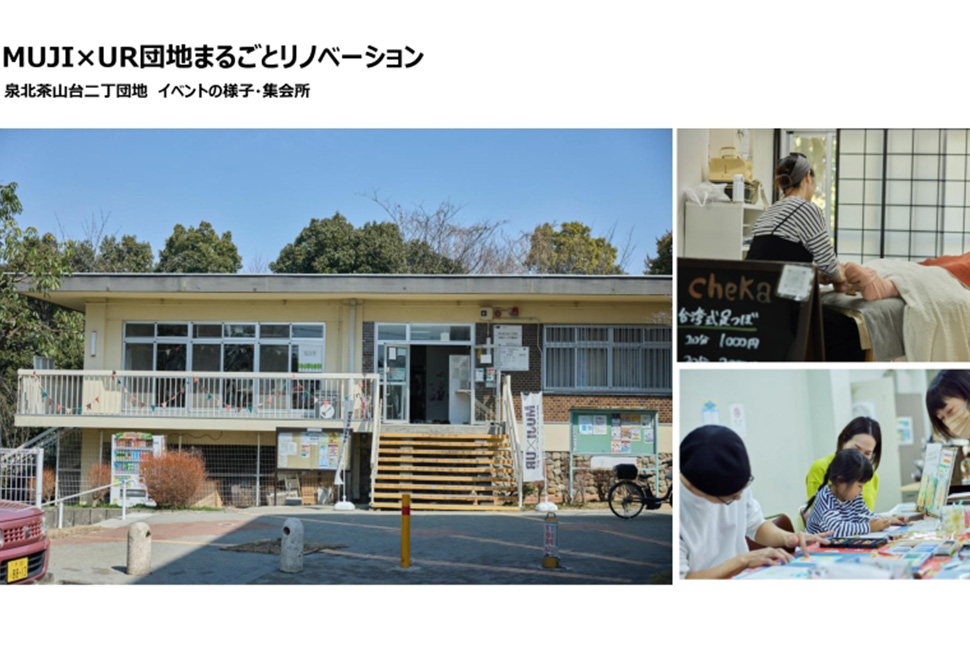

そして、3年前ぐらいから「MUJI×UR 団地まるごとリノベーション」を開始して、団地の共用部のリノベーションもスタートしています。こちらについては見通さんから説明をお願いしたいと思います。

Part2:MUJI×UR 団地まるごとリノベーション

見通

はい。僕からは、MUJI×UR 団地まるごとリノベーションの活動を紹介させていただきます。

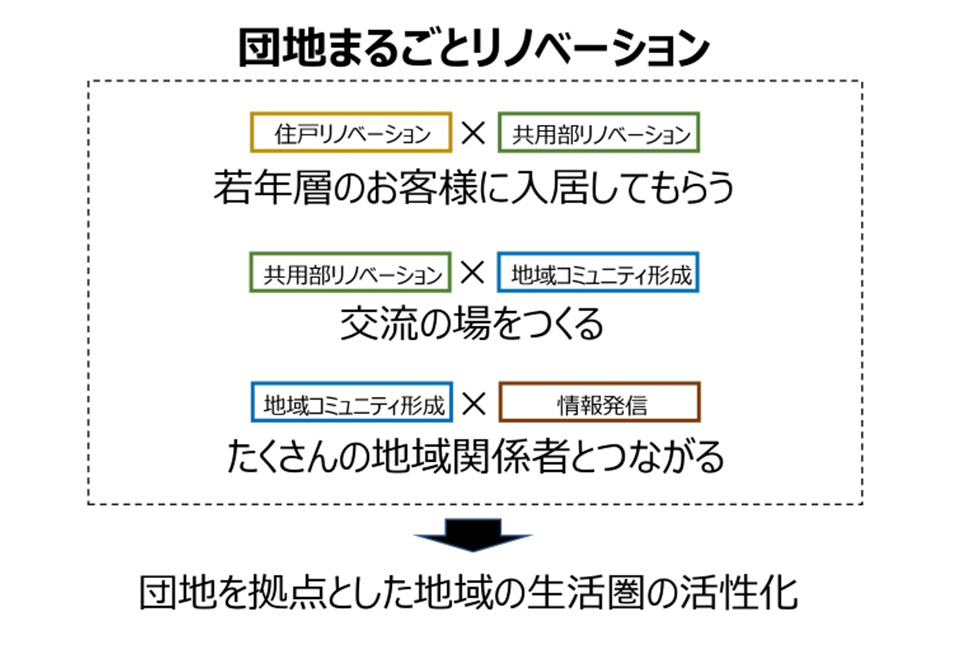

MUJI×UR 団地まるごとリノベーションでは、団地の住居だけではなく、団地外観、屋外広場、商店街といった共用部へもリノベーションの対象を広げ、さらに地域のコミュニティ形成にも取り組んでいます。 団地を拠点として、地域の生活圏を活性化していく取り組みとなっています。

この後、具体的な活動の説明をさせていただくのですが、この活動によって起こる効果としては、2つあると思っています。

1つ目は、団地住戸と団地内共用部のリノベーションを行うことにより、若年層のお客さまに選んでいただく団地を目指しています。また、共用部のリノベーションを行い、更にコミュニティ形成も行うことで、団地の共有部に交流の場をつくれたらと考えています。

2つ目が地域のコミュニティ形成と情報発信です。無印良品・URさん・商店街が運用しているwebサイトやSNSなどの情報発信を一緒に行なうことで、関係するたくさんの人たちとつながるきっかけになればと思っています。 これらを行なうことで、住居を拠点とした地域生活圏の活性化を目指しています。

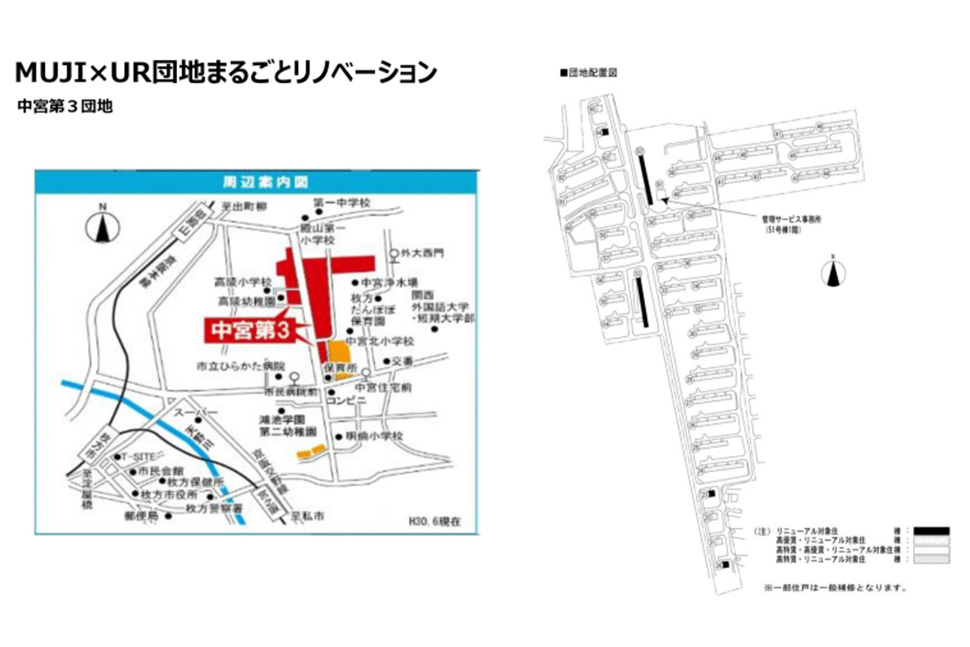

MUJI×UR団地まるごとリノベーションの対象団地は全国で4団地あり、関西は大阪の泉北茶山台二丁団地と中宮第3団地、他は関東の横浜市・港南台かもめ団地と千葉市・花見川団地となっています。

今日は大阪でのトークイベントなので、泉北茶山台ニ丁団地・中宮第3団地の具体的な活動内容をご紹介します。

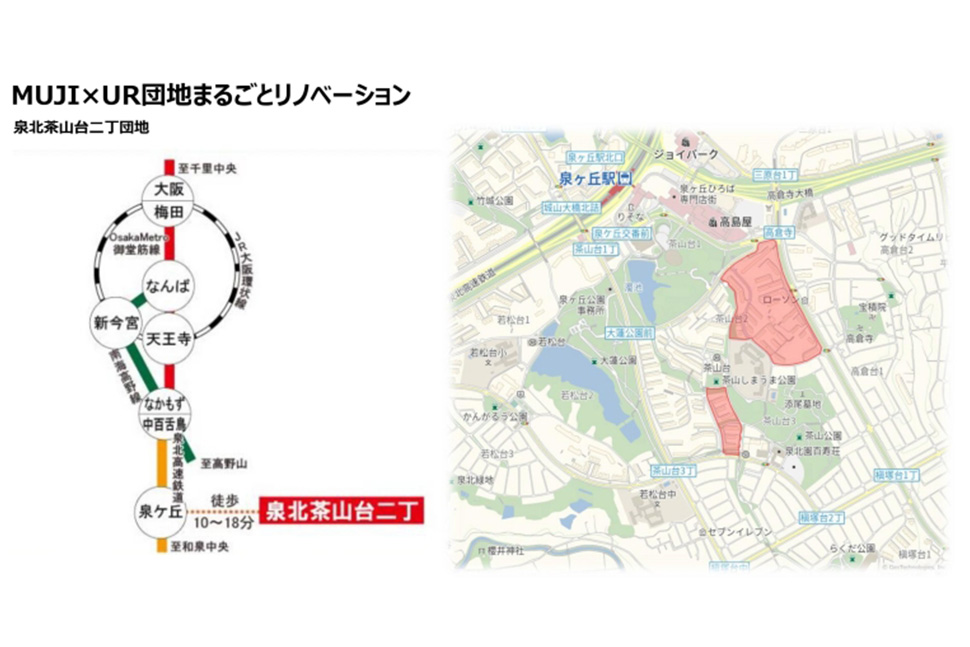

泉北茶山台二丁団地は堺市南区にあり、最寄り駅は泉北高速鉄道の泉ヶ丘駅になります。駅から10〜18分ほど歩いた場所に位置しています。築50年くらいの団地で、住戸数が約1200戸の団地です。

今回、広場と旧土俵のリノベーションを行いました。建物がきれいになったけれど誰にも使われない場所にならないよう、ハードの整備とあわせコミュニティ形成業務も一緒に行っていきました。

泉北茶山台二丁団地での活動のお手伝いをMUJI HOUSEで2年間行い、今は僕の手から離れてはいるのですが、コミュニティ活動は継続されています。

まず広場のリノベーションについてですが、駅から団地手前まで商業施設があり、

この広場を必ず通る動線になっているのですが、この広場はあまり使われていなく、通り過ぎる場所になっていました。広場の横に滑り台やブランコ、ジャングルジムなどの遊具をこどもたちが使うくらいで、広場は活用されていませんでした。

通り過ぎるだけの場所になってしまっていた広場に大きな円を描いてみたり、人が滞留できるようベンチを置いてみました。旗を吊るしてガーランドのようにして華やかさも演出してみました。

大規模な改修工事を行うのではなく、少し手を加えることで人が集まる場所を作れたらと思い、泉北茶山台二丁団地では広場を使いマルシェをおこないました。 初めてマルシェを行った際は1000人ぐらいの方に訪れていただき、その後のイベントでは平均100〜200人ぐらいの方が参加してくれています。マルシェには団地内・外から訪れていただいており、コーヒー屋さんで働いている方やハンドメイドの趣味をお持ちの方などの団地にお住いのプレイヤーの方が出店してくれるようになりました。

「泉北フォークダンスクラブ」に所属しているみなさんにも協力いただき、広場に引いた円を利用してフォークダンスを披露していただきました。 団地を背景に、すてきな衣装と民族音楽が流れとてもいい雰囲気になりました。イベントに参加された方も輪に入りみんなでフォークダンスを楽しみました。

冒頭でも触れましたが、泉北茶山台二丁団地には土俵があります。団地内にはたくさん木々があるので日かげになるところが比較的多いのですが、暑い日はお出かけをするのも大変です。土俵の屋根がとても大きく、日差しをしっかり遮ってくれるため、屋根の下は涼しく感じる空間になっていることに気づきました。

ここを人が集まれる場所にできたらいいなと思い、人工芝を敷き詰め、ベンチをおくことで団地の方がくつろげるような空間をつくってみたところ、芝生でこどもたちが遊んだり、お散歩の途中に休憩する場所となりました。

コミュニティ活動を行うにあたり、「イベントを行なうだけでは終わらせず、こういった場所を団地に住む方が日常的に使えるようにする」にはどうしたらよいのかを常に考えて活動をしてきました。

こちらの集会所では、月1回イベントを行っていました。参加していただいているみなさんは泉北茶山台二丁団地にお住まいの方や近隣にお住いの方が中心です。ものづくりやお菓子づくりが得意な方がたくさんいて、イベントへの出店の募集をすると口コミで15名くらい集まってくれ「ちゃや団2」というチームをつくりました。

こちらは「ちゃや団2」のステッカーです。僕はチームができるとすぐにステッカーをつくるのですが、コミュニティ活動をいろいろな団地で行っているので、ステッカーやグッズがどんどん集まりつつあります。こういったグッズをつくることで、それを見た人から話しかけられ、活動について賛同いただきマルシェなどのイベントに参加していただくこともあります。

団地近隣で野菜や青果販売している方に来ていただき、新鮮な野菜の販売もしています。僕たちの手を離れたときに、地域の方々が自主的に広場を使って自分たちの活動ができるような場所になって欲しいので、団地近隣の方々にも協力していただいています。

泉北茶山台二丁団地は定期的にイベントを行っていますので、ぜひ機会がありましたらみなさんも参加していただければと思います。

つづきまして、中宮第3団地をご紹介します。枚方市にある団地で、こちらの団地には、今は管理の問題などで使われていないプール跡地がある広場があります。

こちらの広場も住民の方が滞在できるような空間になればとイベントを定期的に行っています。

ブールの中に人工芝を敷いて、コーヒーを楽しむことができたり、こどもたちが遊べるパズルを置いてみたり、親子連れの方も団地に住んでいる方にも楽しんでいただけるようなイベントを開催しました。

枚方市には、「SPRINGひらかた珈琲倶楽部」という、65歳以上にならないと入ることが出来ないコーヒーチームがあり、その方々にイベントに参加していただき、ハンドドリップでコーヒーを淹れていただきました。

お子さん連れの方が遊びにきてくれると、お子さんは用意したパズルなどのおもちゃや絵本を読んで楽しんで、お母さんとお父さんは本格的なドリップコーヒーを楽しみ、イベントに参加されているご高齢の方はそんな親子の様子を眺めて微笑みながらお友達とコーヒーを楽しんでいる、そんな多世代が集まるイベントにすることができました。

また、プール跡地の近くにあるURさんがお部屋の鍵の受け渡しなどを行っていた管理サービス事務所も移設され、空きスペースとなっている場所がるため、イベント時に無印良品のカレーなどの食品や日用品などの販売をする実証実験も行いました。

中宮第3団地のイベントは絶賛活動中となりますので、またどこかの機会にお話ができればと思います。

こちらは千葉県にある花見川団地で、現在僕が住んでいる団地です。看板に「ミトーリ工房」と書いてあるのですが、2階に家族と住んでいて、1階を工房としています。

こちらの団地では商店街のリノベーションを行いました。外壁を白く塗ったり、下に自転車用のラインを引いたり、あとはベンチやテーブルを置くことで商店街に団地のお住まいの方がここに集まるような取り組みをしています。

元々アーケードがあり、薄暗い印象の商店街だったのですが、リノベーションを行った際に取り外して、かなり明るくなりました。今ではこどもたちも多く訪れるようになったのと、設置したベンチに座って休憩されているご高齢の方も増えてきました。花見川団地に住み始めて3年になるのですが、住んだ当初よりも商店街に人が増えたことを実感しています。

花見川団地のすごいところは、花見川団地を盛り上げたいと思っている30名くらいの方が集まった、「花団もりあげ隊」というチームが自主的に生まれ、その方々がイベントの企画・運営をしたり、メンバーが商店街のお店を運営して盛り上げてくれています。皆さんが活動をしている姿をみて、若い方たちが集まり、活動の輪がどんどん広がっていて面白い場所になっています。 毎月のように視察が来て、取材などを受けることが多くなっています。千葉県に遊びに来ることがありましたら、ぜひ足を伸ばしていただけると嬉しいです。

花見川団地に住まいモニターとして約3年住んでいます。その様子をMUJI HOUSEのwebマガジン内の「団地の商店街ぐらし始めました」で毎月発信しています。工房ができるまでの様子や商店街の活動などをレポートしていますので、ご興味がありましたらぜひ確認してみてください。

最後は横浜市にある港南台かもめ団地を紹介します。こちらの団地は築50年くらいの団地で、集会場をリノベーションしました。港南台では年3〜4回「かもめマルシェ」という、泉北茶山台二丁団地のようなイベントを開催していて、地域の方や自治会さんにご協力いただいています。

こちらの集会場もきれいになったけれど誰も使われない状況にならないようにするため、団地にお住まい方や近隣の方に日常的に使用していただけるよう、「かもめクラブ」をつくりました。クラブ活動では、俳句部や図書部、テニスサークル、子育てサークル、ヨガや体操などの活動を行っています。少しずつクラブの数が増えてきていて、集会所をいろいろな世代の方に利用していただいています。

松本

見通さんありがとうございます。まだ話したいことがたくさんあるかと思いますが、またの機会によろしくお願いします。無印良品では、URさんと一緒に団地の共用部分のハード改修や見通さんが担当しているようやコミュニティなどのソフトの部分でも活動しています。

Part3:URが行う「まちのすきま」の活用とは?

「まちのすきま」密集市街地整備とは?

松本

では続きまして、URさんのまちづくりのお話に移りたいと思います。私も楽しみにしていたので、ぜひよろしくお願いします。

谷内

改めまして、URの谷内と申します。

本日のテーマがまちの「すきま」ということで、まちづくりに興味がある方も多数いらっしゃるなと最初お見受けしましたが、URで取り組んでいるプロジェクトをご紹介しながら、まちのすきまについて一緒に考えていけたらなと思っております。

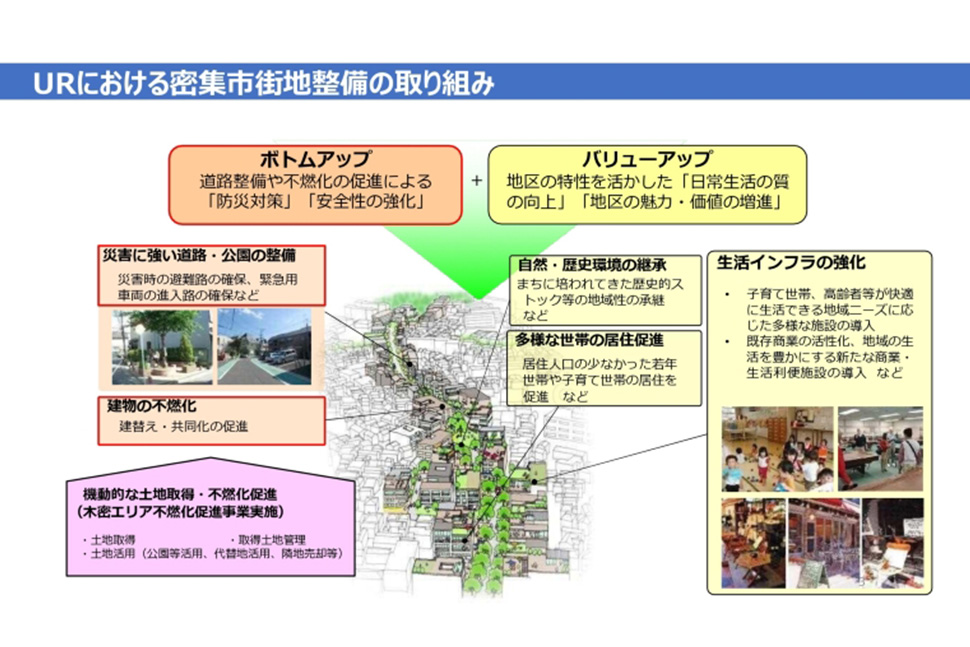

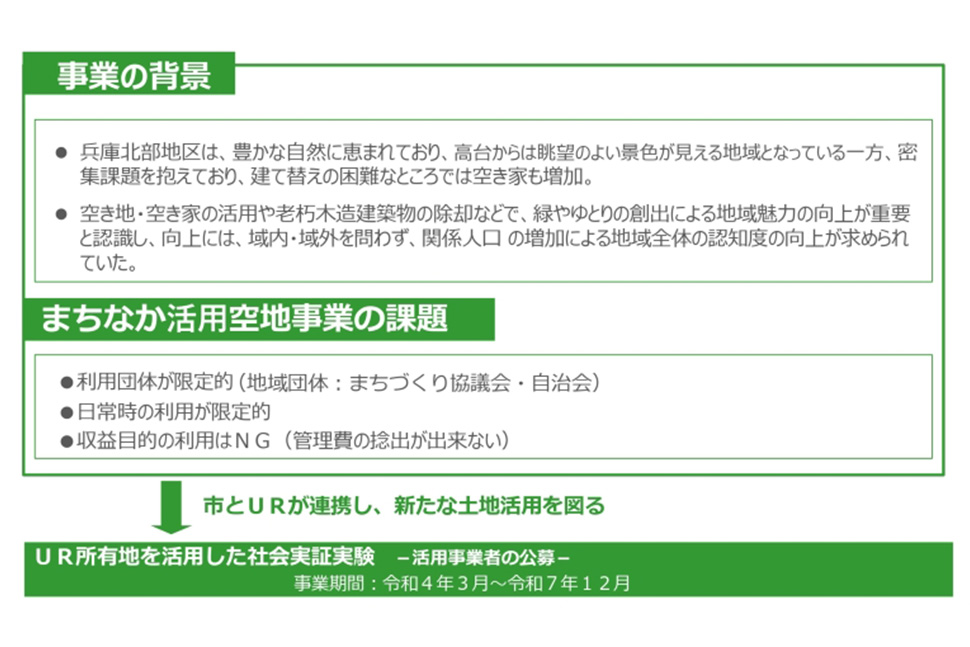

今回、まちのすきまということで、「密集市街地整備」というURが行っている取り組みを紹介させていただきます。私たちURは、「URミッション」という、人が輝く都市を目指して美しく安全で快適なまちのプロデュースを行っています。

URと聞くと団地のイメージが強いと思います。頷いていただいている方も結構いらっしゃいますね。私は「賃貸住宅」に長年携わっていましたが、一方で都市再生では、まちづくりに関する取り組みを行っています。まちづくりといってもいろいろあるのですが、今日のトークイベントの会場になっているこのグランフロント大阪や資料にある虎ノ門のような大規模な都市再生のプロジェクトが取り上げられること多いのですが、「防災性向上による安全安心なまちづくり」として、密集市街地整備も行っています。

まず、「密集市街地整備」について簡単にご説明できればと思います。

ネットで検索をすると、密集市街地整備とは、老朽化した木造の建築物が密集し、十分な施設が整備されていないことなどにより、火事または地震が発生した場合において、延焼防止機能や避難機能が確保されていない市街地という定義となっています。

わかりやすく説明をすると、住宅が密集していて、火災が発生した際に燃え広がりやすいエリアと解釈していただければと思います。

そのようなエリアにおいて、資料にはボトムアップと書いていますが、道路整備や不燃化の促進により、まちの防災機能を上げることを行政と連携して進めています。

加えて、資料にはバリューアップと書いています。今日はコミュニティ形成に興味がある方が多数いらっしゃいますが、地区の特性を生かした日常生活の質の向上・地区の魅力価値の創造ということで、単純に防災性を上げるだけではなく、地域の価値向上につながるようなまちづくりをあわせて行っています。

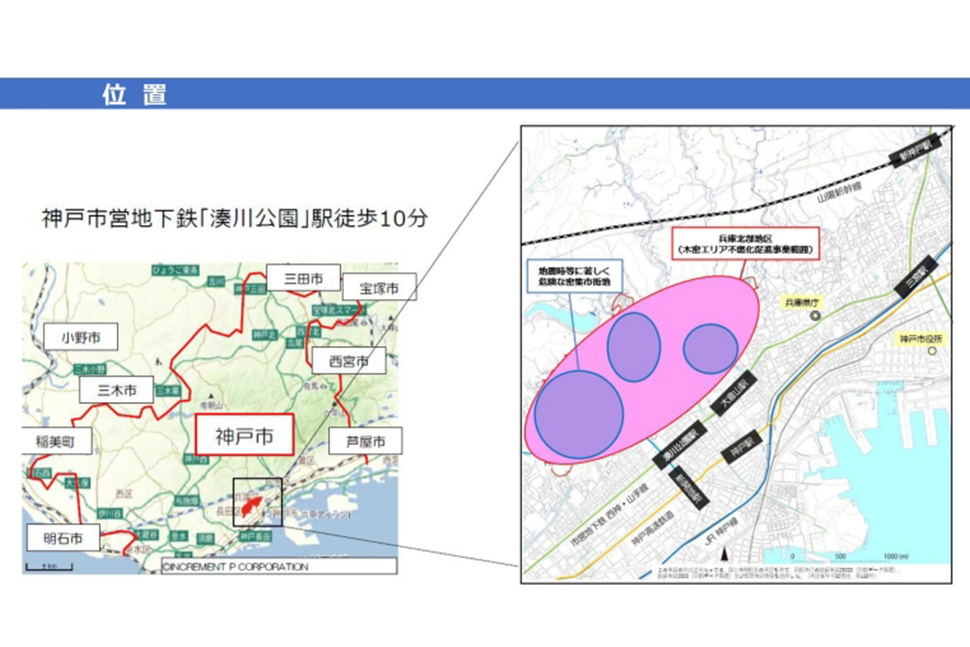

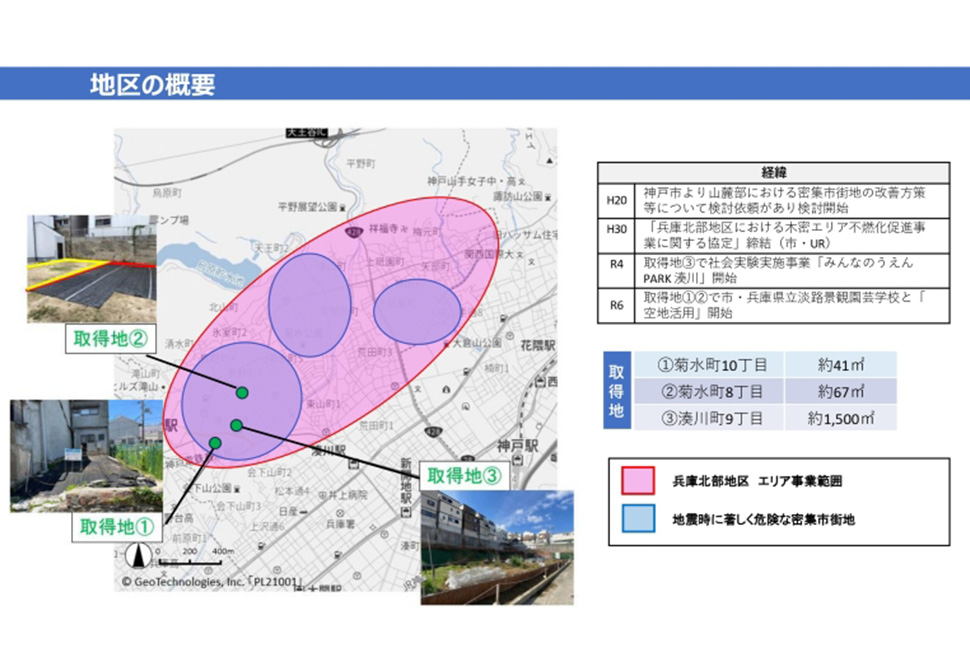

今回事例として、兵庫北部地区の活動を紹介させていただきます。神戸市兵庫区の北側のエリアを兵庫北部と呼んでおり、三宮の駅から三駅ほど行った、駅から15分ぐらい歩いたところに位置しています。

ピンクで囲ったところが兵庫北部エリアになり、住宅が密集して建て詰まっているようすが分かると思います。

URの関わり方についてですが、現在URはこちらのエリアで三か所土地を取得して、地域の価値向上につながるような取り組みを進めています。このうち③と書いているところについては、「みんなのうえん」という取り組みを行っていて、のちほど金田さんの方から詳しくご説明いただければと思います。

私からは簡単に、URが取得した①・②の土地の活用についてお話をさせていただきたいと思います。

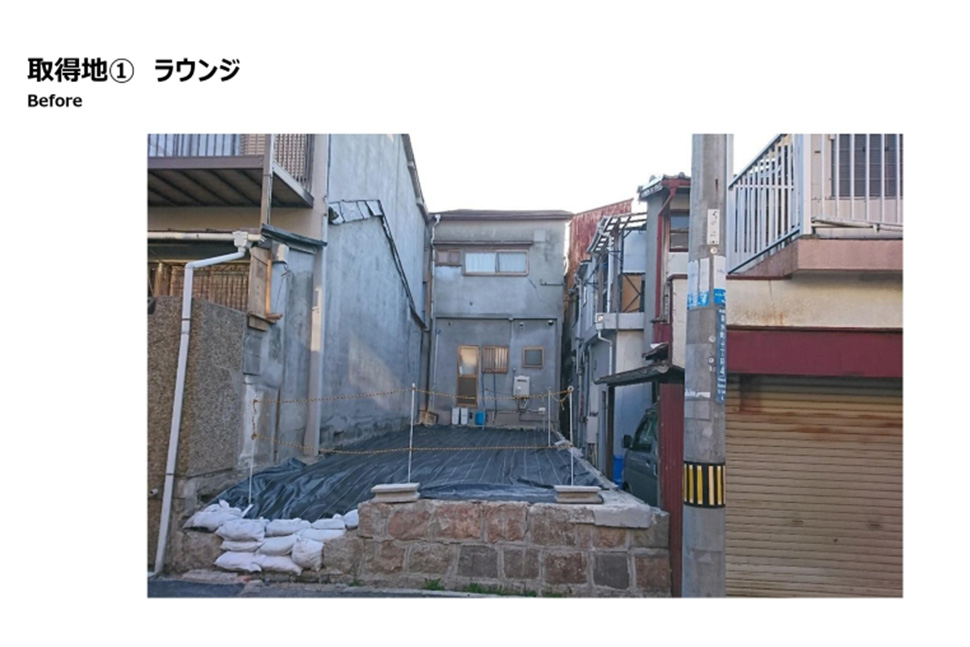

こちらが①の土地で、活用をする前の写真です。今日トークイベントに参加されるにあたり、まちのすきまがどのようなものなのかをイメージされながらお越しになられたかもしれませんが、こういった空き地をURで取得をしています。「すきま感」がすでにあるのかなと思うのですが、住宅が建て詰まっているエリアでこのような小さい区画を取得しています。こちらの写真でいうと、右側が道路の拡幅をするような場所となっています。

神戸市さんの事業になるのですが、道路が拡幅されるのに合わせ、一部住宅がなくなり、余った土地をURで取得させていただきました。ただ、道路が整備されるまで少し時間がかかるため、その間どのようにこのすきまを有効活用しようか考えました。

右側の隣地は道路用地のためフェンスになっていますが、UR取得地の部分は淡路景観園芸学校さんと連携をして、地域の方に使っていただけるようなラウンジを整備をしました。

実際にラウンジを使用している様子やリースづくりのワークショップを行っている写真がありますが、このように地域の方に使用していただけるような場所にすることで、すきまを有効活用しています。

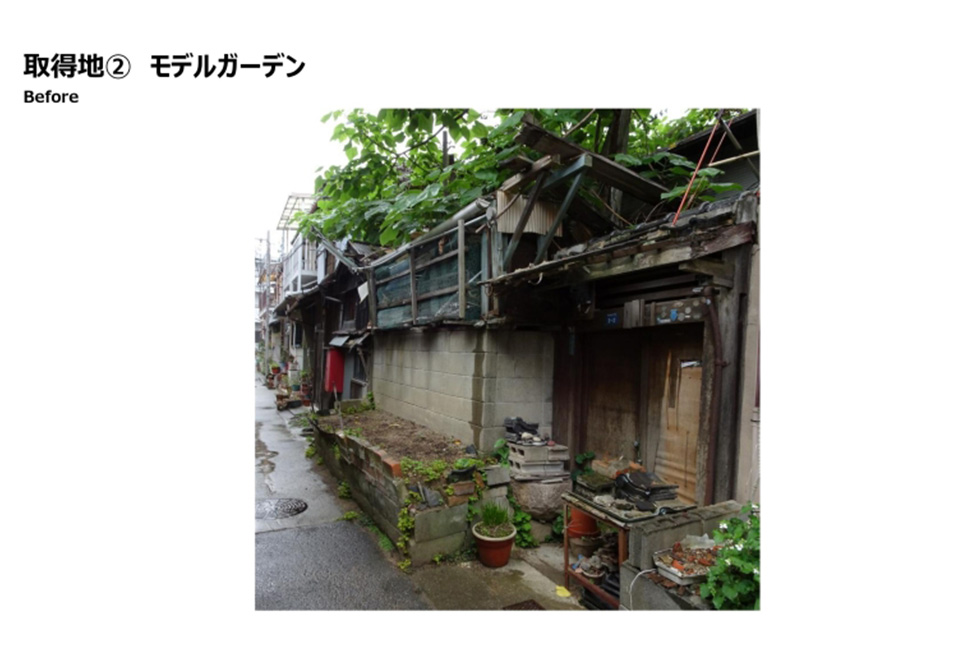

こちらは②の場所になるのですが、もともと住まれていた方がいらした古い住宅がある土地で、こちらは家を除却した後のすきまを有効活用した事例となります。

こちらも同じく淡路景観園芸学校さんと連携し、モデルガーデンを園芸学校の学生さんに整備していただき、いろいろなハーブを植えました。今はこちらの資料よりも緑豊かになっていますが、ここも周りが住宅に囲まれていて、すきまができたことによりパッと開けた場所になっています。

実際に地域の方に使用していただいている様子がこちらになります。先日行く機会があったのですが、犬の散歩をしている方がいらして、住宅地の中にこういった空間があることがとても貴重だとおっしゃっていました。

以上がURのまちのすきまを活用する取り組みの紹介となりますが、神戸市さんの制度に支えて頂いていることが大きく、神戸市の空き地活用支援のご紹介させていただきます。

URの取得地以外だけでなく、神戸市さんの制度でまちなか活用空地と呼ばれる空地が周辺に多数あります。神戸市さんの取り組みであるすまいるネットの資料も掲載していますが、空き地を提供する方と使いたい方をマッチングさせる制度などもあり、先ほどのURの①・②の空地活用はこの制度を活用させていただいています。まちのすきまを活用するプロジェクトを進める上で、神戸市さんの制度・支援があることが非常に大きな存在だと考えております。

では、ここからは「みんなのうえん」について金田さんにお話しいただければと思います。

Part4:URが行う「まちのすきま」の活用とは?

「まちのすきま」を活かした具体的事例紹介

金田

ありがとうございます。 改めましてグッドラックの金田と申します。 さきほど谷内さんから紹介していただきましたが、「みんなのうえん」という事業は大阪やいろいろな場所で展開していまして、 URさんと神戸市さんにお声がけいただき、兵庫北部で実施することになり、3年ぐらい経ちます。

谷内さんからのお話と重なる部分もあるのですが、こちらのエリアが密集市街地となっていて、地震などが起きたら危ないということと、こういったエリアは木造の古家が多いため、火事が起きたら延焼する危険性があるため、この大きな空き地に家を建てるのではなく、空き地のまま残しておくとで、火事を止めることができたり、何かあったら近隣の方が逃げ込むことができるなど、実は空き地は防災的に重要な意味があります。

空き地として維持する活動を神戸市さんが行っていて、今までは地域の町内会の方が草刈りなどのメンテナンスをされていたのですが、町内会の方々もご高齢になり管理が大変になってきたということで、空き地を積極的に動かしながら、ちゃんと防災的な機能も維持する方法はないかなということで、「みんなのうえん」を行っています。

貸し農園事業により収益を得て、その収益を使って土地を維持しています。 農園は空き地のようなものなので、防災的な機能も備えていますし、ただの広場ではなくてコミュニティをつくることで町の魅力をアップしたり、町の外から人を呼び込んだりなど、プラスアルファの効果も生んでいます。

こちらが元々の空き地です。ベンチや井戸があったり、手前の家の方が自主的にフローリング材を敷いて防草、草除けをしている状態だっのですが、日常的に使いづらい場所だったのをつくり替え、画像のようにしました。

ここは特殊な土地となっていて、2段に分かれています。 上の段と下の段があって、下の段は貸し農園になっていて、上の段は地域の人が交流できるための広場になっています。

こちらは畑をつくっている様子です。空き地に土を持ち込み、みんなで耕し、畑にしていきました。上の段にはちょっとした休憩小屋をつくり、ここで畑のメンバーや地域の方がご飯を食べたり、休憩ができたり、たまにイベントを行えるスペースをつくりました。

こちらの資料は日々の活動の様子ですが、日常的に畑の利用者さんが30組ぐらいいらっしゃり、畑には徒歩や自転車で来られる距離の方が多いです。今は野菜がもりもりでジャングルみたいになっていますが、皆さん畑は初心者でした。

畑で野菜を育ててみようと思うと車でちょっと遠くへ行かないとできなかったり、初心者だと何から道具を揃えたらいいのか?本当に野菜を育てられるのか?などの不安があり、興味はあるけどハードルがある状態でした。

「みんなのうえん」のように町中にふらっと行ける場所に畑があるので、平日はフルで働いていて、休日ちょっと癒しが欲しい若い、忙しい世帯の人方にも参加いただいています。お子さんがいる世帯や単身のサラリーマンの方など30~50代の方が一番多いです。

なぜこのような活動を行っているのかをお話させていただきたいと思います。僕の考えなのですが、一人一人が所属している場所や心を置ける拠り所みたいなのを複数持っていることが大事なのではないかと思っています。

例えば地域や学校・職場などのコミュニティがあると思うのですが、先ほど見通さんからお話のあったフォークダンスクラブもそうかもしれませんが、趣味でつながるサークルなどでつながるコミュニティをいっぱい持っていることが大事だと思っています。

例えば、1つのコミュニティで居づらくなってしまっても、もっと安らげる別の場所があることが大事だと思っています。「みんなのうえん」は、その人のテーマが「農」であったり「食」であったり、その「農」や「食」でいろいろな世代や所有権を超えて人がつながる場所を作ろうと思って行って活動を行っています。

今後、「みんなのうえんPARK」という名前のとおり、役割の幅を広げたいと思っています。今までのような、貸し農園だけでも良いのですが、「みんなのうえん」のコミュニティが内輪だけで盛り上がってしまい、農業にあまり興味がない地域の方や新しく農業を体験したいと思っている方が入りづらかったり、コミュニケーションが得意ではない方への配慮がもう少しあってもよいと感じていました。

そこで、「みんなのうえん」の貸し農園部分にプラスして「パーク」部分ができたらと思っています。「パーク」は公園を意味していますが、テーマ性のある公園を考えています。ここでは「農」や「植物を使ったワークショップ」などのテーマに沿ったイベントを実施しているのと、そういったことに興味がある方には公園のような位置付けの広場を作っています。

こちらの図面ですと分かりにくいかもしれませんが、下の方の「みんなのうえん」と文字が入っているところは使用料をいただいて貸し出しをしているのですが、上の方にある畑は無料で使用できるようにしています。

地域の方で農作業に興味のある方に参加していただき、月に1回集まって何を植えるのかなどのを相談をしたり、収穫したもので何かできないかと企画を考えたり、夕涼みをしながらちょっとお酒を飲めるような会を考えて実施することで、「みんなのうえん」のメンバーや地域の方が交流できる仕組みを考えています。

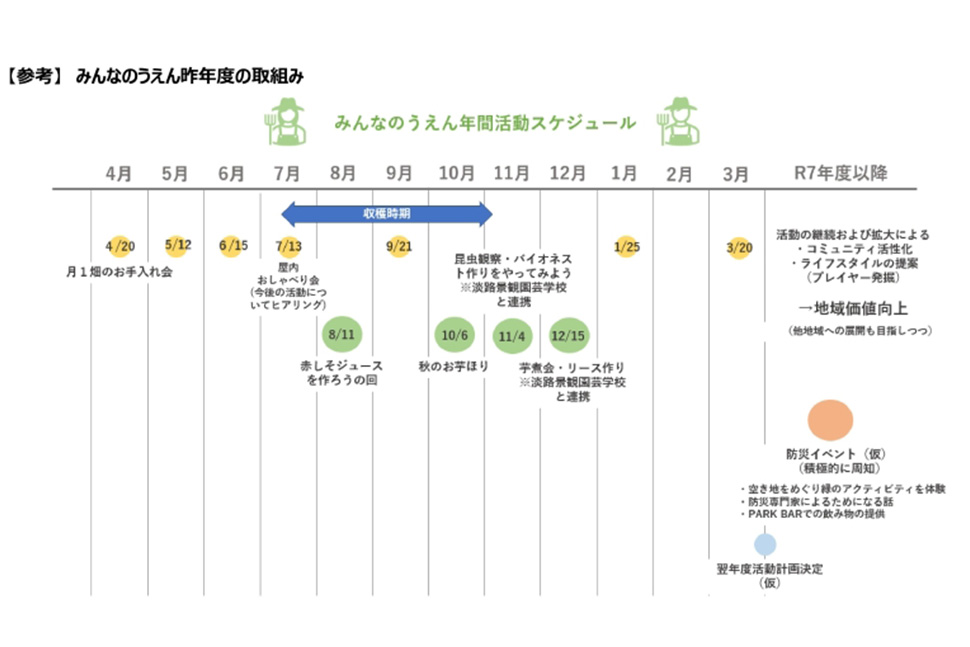

こちらのスケジュールが上の段でやっているコミュニティ活動で行ってきたことです。毎月集まりながら畑のお手入れや草抜きをしたり、ミーティングをして今後の計画を話し合ったりしています。

去年はジュースをつくったり、芋掘りをしたり、淡路景観園芸学校さんに昆虫が大好きな先生がいるので、その先生と一緒に「みんなのうえん」の畑に生息しているチョウチョや昆虫を調べるイベントを実施しました。

今は地域の小学校と連携して、小学生 3年生が全員ここで大豆とサツマイモを育てています。教材の中で最後に大豆が出てくるようで、「みんなのうえん」で実際に育てて、その教材と合わせて大豆を実際に収穫しようと小学校と連携してもいます。

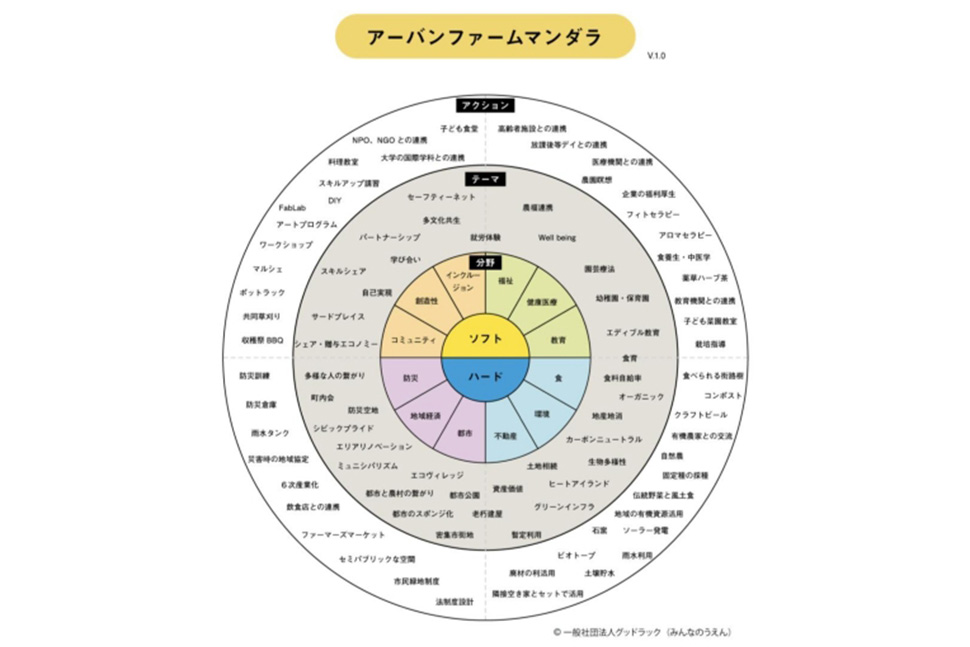

こういった取り組みを行うことで、近隣の方のニーズを満たすだけの場所ではなく、教育的価値や防災的活用など、例えば外国人の方との文化、多文化共生への貢献、医療や健康分野でもできることがあったり、様々な福祉的要素や社会のインフラ的な要素を担える場所になるのではないかと思っています。グッドラックでは、「みんなのうえん」を社会のインフラのハブにしていこうと思い、活動をしています。

谷内

ありがとうございます。目指していることを改めて最後にお伝えできたらと思うのですが、金田さんからお話しいただいたことも踏まえて概念図として簡単にまとめました。

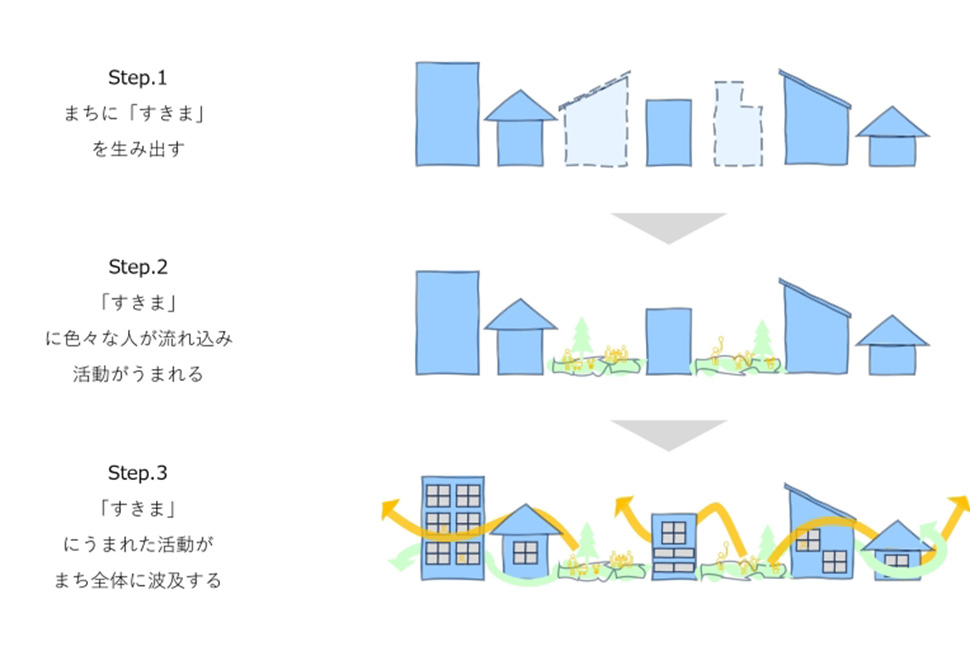

まず、最初のステップとしてまちに「すきま」を生み出すと書いているのですが、冒頭でご覧いただいた通り、密集市街地でまちにすきまがないところからスタートしているため、まずはまちに「すきま」をつくり出すことを最初のステップとして考えています。

次のステップは、この「すきま」にさまざまな人が流れ込み、活動が生まれると書いていますが、金田さんもそうですし、小学校・淡路景観園芸学校さんとつながっていくことで、いろいろな活動が生まれて、近隣住民の方が活動する居場所にもつながっていくと考えています。

最後のステップは活動がまち全体に波及して行く、ひいてはまち全体の価値が上がることにつながっていくのではないかということを理念として考え、取り組みをしています。

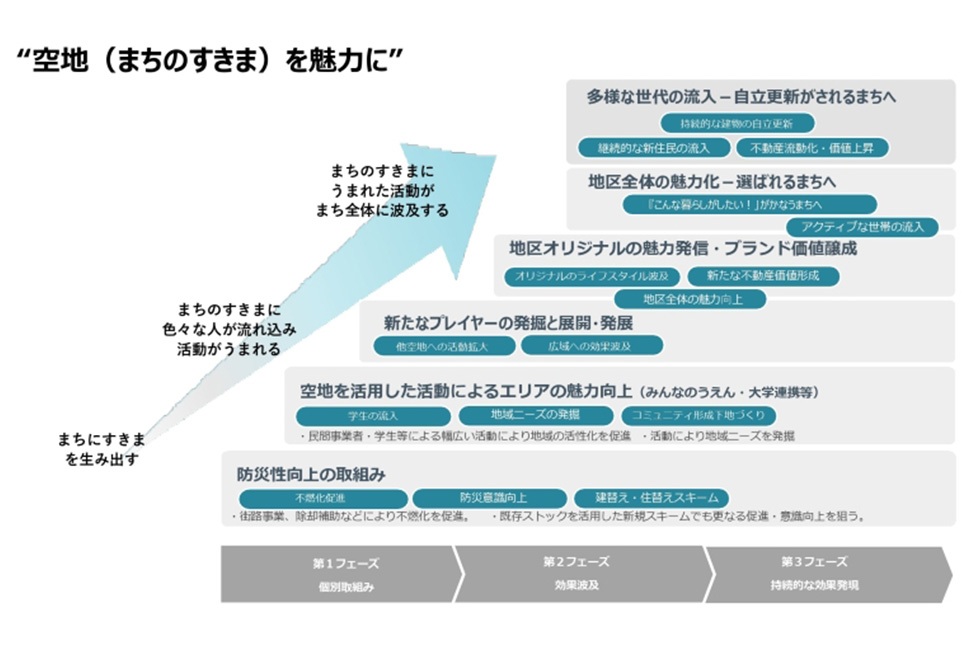

プロジェクトで実際に行っていくこととしては、「すきま」を生み出す防災性の向上のように基本的なことを行いつつ、その「すきま」を活用した活動や取り組みがスタートし、プレイヤーの方に入ってきていただき、さらにその活動がまち全体に波及すると、その地区オリジナルの魅力の発信や地区全体の魅力化、多様な世代の流入のようなことに繋がっていくといいなと考えながらプロジェクトを進めています。

松本

ありがとうございます。この概念図とてもわかりやすいですね。これを見て思ったのですが、僕らが活動している団地はすでにこの状態ということですよね。

谷内

まさにその通りかなと思っています。私は団地の経験の方が長いのですが、密集事業の担当になり、団地には使用されていない空間がたくさんあるという贅沢な悩みを持っていたんだなと感じるきっかけになりました。

松本

MUJI×UR 団地まるごとリノベーションでも団地の使用されていないすきまを使ってどうしようかと考えているのですが、もしかしたらそのままでもいいのかもしれないですね。

すきまをなんとかしようと思っていたのですが、こういったすきまを活動する場として使えた方がより良い効果が出るかもしれませんね。

谷内

そうですね。MUJI×UR 団地まるごとリノベーションは担当をしていないので、とても新鮮にお聞きしていたのですが、空間のちょっとした仕掛けやデザインの部分が上手だなと感じました。団地には贅沢なすきまがあり、本来は何もしなくても実は価値があるけれど、みなさんが見過ごしているものに気づくきっかけにつながるといいのかなと思いました。

松本

ありがとうございます。 ちょっと住戸の方に話が戻るのですが、お部屋をプランニングするときに、実はたくさん余白をつくっています。先ほどもお伝えしたのですが、賃貸住宅は用途を決められてしまうと、自由にできる部分がなくなってしまうので、MUJI×URのお部屋では、押し入れ部分などに特に余白をつくっています。グランフロント大阪にあるモデルルームもそうなのですが、何でもない空間をつくっています。もともと押し入れだった場所で、中棚を取ることで部屋の延長としてもつかうことができるので、四畳半だった部屋が六畳にもなるし、収納が欲しい人はカーテンをつければクローゼットとしても使うことができるよう仕掛けをつくっています。お話を聞きながら、まちのすきまと共通点があるんだなと思いました。

【MUJI×UR イベント】未来を考える 団地Lab. -地域のすきまを未来に活かす-(後編)につづく