【MUJI×UR イベント】団地から考える暮らしの備え(後編)

MUJI×UR団地レポート | 2025.4.1

※このレポートは、2025年3月2日(日)に無印良品 グランフロント大阪で行われたトークイベントの模様を採録しています。

【MUJI×UR イベント】団地から考える暮らしの備え(前編)の続き

井之上

団地まるごとリノベーションプロジェクトでは、共用部の改修を行うのですが、改修前、元々どのような場所だったのかをお話をさせていただきます。資料の左側が高層棟の前にある広場です。

これだけ広い空間があっても、この場所でお子さんが遊んだりすることはほとんどなく、ただ通過する場所となっていました。

旧土俵については、住棟と住棟の間に隠れるように設置されているため、地域の方にもこんな場所があったんだと言われてしまうほど、あまり知られていない場所でした。

わたしたちは、MUJI×UR団地まるごとリノベーションを取り組むにあたり、「となりのひろばを使ってみよう」というサブタイトルを使用しています。

団地は住棟と住棟との間にゆとりがあり緑も豊かなため、魅力ある屋外空間がたくさんあるのですが、住民さんにとってはただ通り過ぎる場所になり、活用されていない状態でした。そこで、通過地点ではなく、団地にお住まいの方や地域の方々に、「あのひろばに行こう」と訪れたくなるように思ってもらえる、日常的に使用していただける、みんなにとっての「となりのひろば」をつくりたいという思いでこの名前をつけました。冒頭に松本さんからお話いただいたMUJI×URの「こわしすぎず、つくりこみすぎない」というコンセプトを大切に、もともと団地がもっている贅沢な屋外空間に少し手を加えることで、より魅力的な共用部を生み出すための取り組みとして始めました。

また、ただ広場をきれいにリノベーションするだけではなく、イベントを通してコミュニティ形成も同時に行っています。

イベントを行うと、団地にお住まいの方とお話する機会ができるので、どのような広場だったら使ってみたいかやどんなことを団地の共用部で行いたいかなど使い手の声を聞きながら検討を行います。

そして、団地にお住まいの方に集まっていただく機会にもなるため、お住まいの方同士が出会うきっかけとなったり、イベントで知り合ったお子さんのお母さん同士の繋がりが生まれる場にもしていきたい、と考えました。

イベントでは、団地周辺の地域で活躍する方や団地にお住まいの方が趣味を披露できる機会として出店していただいています。そういった方が団地で活動してくださることで、にぎわいをつくることも目指しています。

泉北茶山台二丁団地では、2022年12月頃からこの取り組みが開始して2年以上経過しており、これまで複数回に分けて、共用部の改修を行っています。

第1弾として広場の改修を行いました。こちらについて、設計いただいた松本さんからご紹介いただきたいと思います。

松本

泉北茶山台二丁団地で団地まるごとリノベーションの実施が決まった時に、旧土俵や集会所を見て、とてもポテンシャルがあるなと思ったのですが、広場をまず改修しますと言われた時に正直どうしようかと思いました。

旧土俵は大屋根があったり、集会所もお部屋の中なのでなんとなく改修した後のイメージができたのですが、この広場は人が通り過ぎるだけの広い空間となってしまっていたので想像がなかなかできなくて本当に悩みました。

この空間に人を滞留させるようにするためにはどうしたらいいんだろうというところから考えはじめ、まずは滞留できるベンチを考えました。こちらもURさんと共同開発をした「つながるストリートファニチャー」で、ベンチを3つ繋げると綺麗な正方形になるようになっています。もちろん別々にして使うこともできますし、並べると長くすることもできます。あと、高さも通常のベンチ、テーブル、立ったまま使えるハイカウンターなどいろいろな種類があります。それらを自由に組み合わせて使えるベンチを開発して、団地の共用部に導入しました。

地面に円形のラインが描かれているのですが、元々は高層棟の前から円が描かれていましたが、本当の広場の中心ではなかったので上から白いラインで円を追加することで視覚的に広場の中心をつくりました。

後ほど井之上さんからご紹介がありますが、イベント時には、ここを中心にして踊る人が現れたり、日常において、お子さんたちが自転車の練習でこのラインをぐるぐる回っていたりします。

井之上

先日行ったときは、一輪車で頑張ってこの縁に沿って練習をしているお子さんがいました。

松本

ラインを引いたことでいろいろな使われ方をしていて面白いなと思い見ていたのですが、成功例が1つできたかなと思っています。

井之上

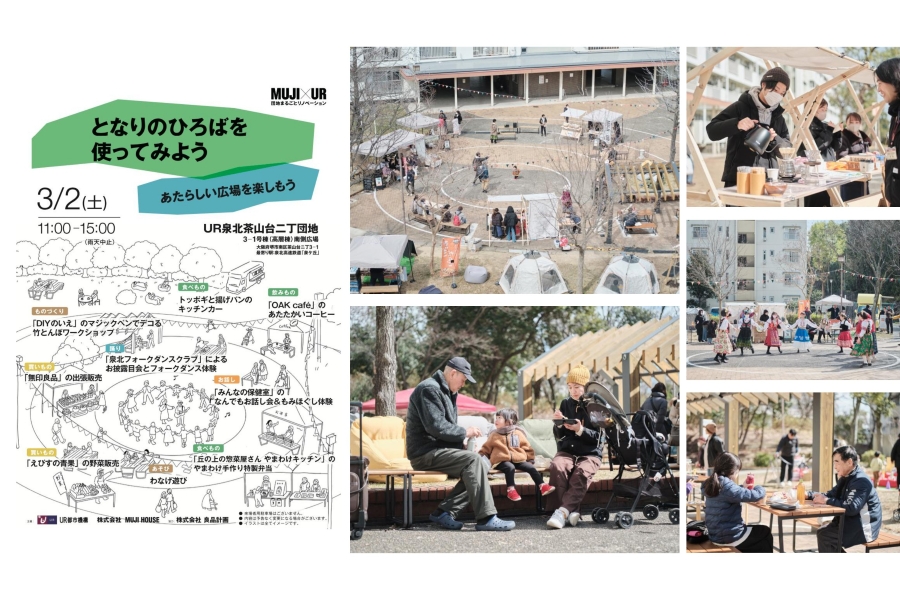

ありがとうございます。松本さんからお話いただいたサークルペイントを活用したイベントをちょうど1年前の3月2日に実施しています。松本さんからありました「踊る人」とは、サークルで活動されていたフォークダンスクラブの方々のことで、このイベントでは広場の円に沿って、ダンスを披露していただきました。

ではここで、実際に泉北茶山台二丁団地でのイベントの様子をみなさまに動画でご覧頂きたいと思います。

松本

ご紹介させていただいた動画は、2023年12月2日のイベントのものですが、大阪芸術大学の学生さんにもお手伝いをしていただいているので、クリスマスの時期だったこともあり無印良品で販売されるヘクセンハウスを使用したワークショップを行いました。

井之上

広場のサークルを使い、最初はフォークダンスクラブの方々が踊っていたのですが、だんだんお子さんや周りの方々も参加されてどんどん大きな円になって行きました。

松本

団地でこれが行われている画が本当にすごいなと思います。踊ってらっしゃる方も高齢の方が多いのですが、とても生き生きとされていて嬉しくなりました。

井之上

お菓子の入った袋「ピニャータ」を皆さんで割る催しも行い、なかなか割れなかったのですが、無事割れて出て来たお菓子は持ち帰っていただきました。多世代の方に楽しんでいただけたのではないかと思います。

松本

動画に先ほどお話しした「つながるストリートファニチャー」のベンチもいくつか出てきています。こういったイベントの時は、実証実験として、ベンチを2段重ねにして、カウンターとしても使うことも行っています。

井之上

イベントでは野菜の販売もしていただいています。地域でも人気のお店なんですが、とてもおいしくてお手ごろな価格なので、私もイベントの度にたくさん買っています。

ここまでは、約1年ちょっと前に行ったイベントの紹介でしたが、私たちはこういったイベントを繰り返し行っています。2024年の4月からは、コミュニティ形成に力をいれていきたいという思いから、毎月団地の中でイベントを開催しています。集会所や旧土俵広場もイベントを開催する場所として活用し、団地の賑わいづくりに関わってくださる方々も、繰り返し開催することで増えてきました。

こちらもクリスマスを感じる写真なのですが、2024年12月のイベント時のもので、この時は集会所と旧土俵広場をイベント会場にしました。

このプロジェクトが始まった当時は団地周辺で活動されている方とのつながりがなかったため、イベントに出店していただける方がいらっしゃらなかったのですが、イベントを繰り返し行っていく中で、出店したいと、多くの方に集まっていただけるようになりました。今では、出店いただいているみなさんで「ちゃや団2」という名前のチームもできています。団地名を略して「ちゃや団」で、2は「二丁」から取っています。

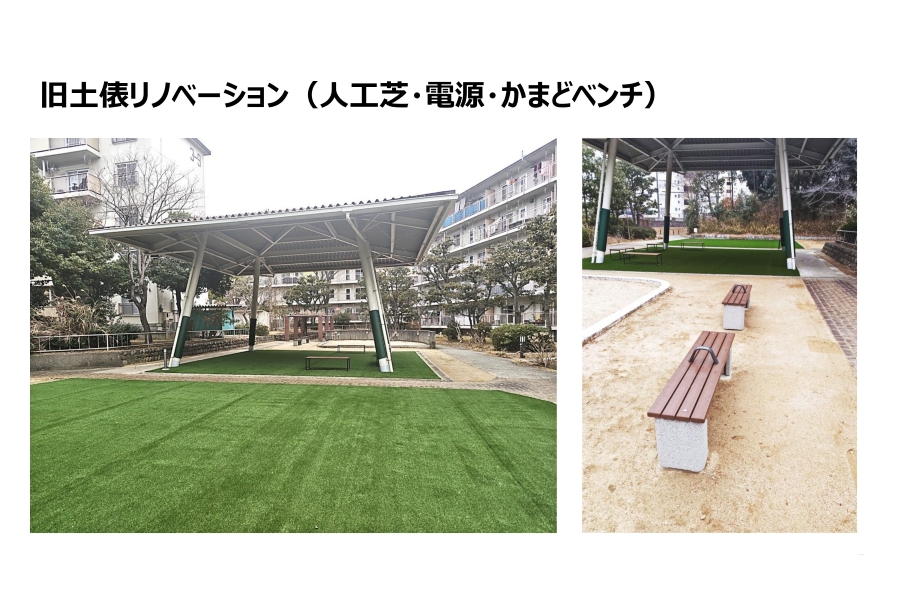

先ほどお話した共用部の改修についてもイベント中に団地にお住まいの方の声を聞きながら進めてきました。今年度は、旧土俵広場の改修をこの冬に開始して、2025年2月末に完成しました。こちらも設計をされた松本さんからお話をいただければと思います。

松本

先ほどお話をした広場では賑わいをつくることができていたのですが、日差しを直接受けるので、夏がとにかく暑く、とてもイベントが出来る状況ではありませんでした。初めて旧土俵を見た時に、大屋根があるのでポテンシャルを感じました。暑い日にこの大屋根の下に入るだけで1度か2度ぐらい気温下がっているのではないかと思うくらい涼しく感じました。

改修はあまり難しいことはせず、土俵の土があったところがボコボコしていてあまり使われていなかったので、日常使いもしやすいように平らにして人工芝を敷きました。横にあった広場も一緒に人工芝を敷くことで一体感を出しました。

グランフロント大阪の隣に、普段は憩いの場として、震災が起きた際は防災拠点にもなる「グラングリーン大阪」ができましたが、このまちづくりの考え方と一緒で、団地の中にこういった空間を作ることで、災害などが起きた際にみんなが集まれる場所になるのではないかとも考えています。これだけ大きな屋根もあるので日差しや雨などを遮ることができるので安心感がありますよね。旧土俵の近くに電源や「かまどベンチ」も新しく設置しました。

「かまどベンチ」ですが、ふだんはベンチとして使用ができ、災害などが起きた時はベンチを外すとかまどになって、炊き出しができるようになっています。

井之上

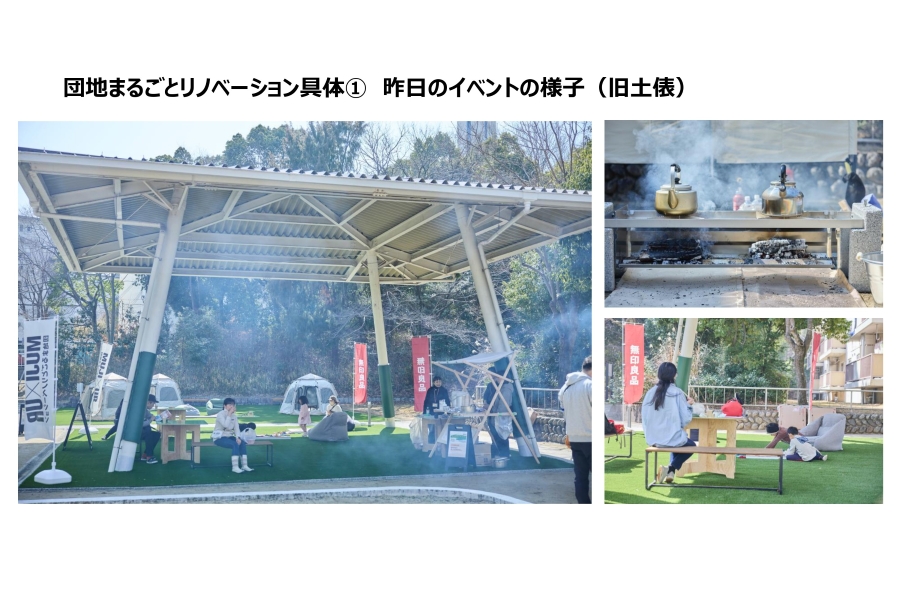

ここでやっと防災色が出てきたのですが、実は昨日、私たちはこの泉北茶山台二丁団地でイベントを行ってきました。

昨日は旧土俵広場のお披露目も併せていたのですが、これまでプロジェクトに関わってくださった総勢10名の出店者さんと地域で活動する方々が集まり、「高層棟前広場」「集会所」「旧土俵広場」の3拠点全てを使い、イベントを開催しました。

1年前にフォークダンスをみんなで踊った高層棟前の広場は、出店者の方々に広場を囲むように屋台を並べてもらい、中央にはお子さんに楽しんでもらうためにロデオを用意しました。地域で活動されている方が物販やコーヒーの販売、ワークショップ等で出店してくださり、とてもにぎやかになりました。

今までのイベントでは見かけたことがなかったのですが、広場に設置をしたベンチに座る方だけでなく、芝生のところでお花見をするかのように座ってお弁当を召し上がっている方々もいらっしゃって、とても素敵だなと思いました。

集会所では、これまでプロジェクトを通して集まっていただいた方々に、ワークショップや物販などをしていただきました。世代を問わず大人気の足つぼマッサージもありました。

3つ目の会場「旧土俵広場」では、先ほどのかまどベンチを活用して、炊き出しを行いました。この炊き出しには、福岡さんにも関わっていただきました。

福岡

一緒に参加させていただきました。

松本

無印良品の商品を使った炊き出しは、保存食にもなるフリーズドライのスープを3種類用意して、かまどベンチを使って火を起こし、お湯を沸かして、旧土俵広場でお好きなスープを飲んでいただくようにしました。かまどベンチを設置しても住民の方々がその存在を知らないこと多いのですが、こういったイベントを通して、実際にみなさんとかまどベンチを使っている状況をつくることができました。防災訓練とまではいきませんが、1年に1回でも良いので、そういう形で実施ができたらいいなと思っています。

昨日は天気がよくて少し暑いくらいでしたので、大屋根の下が過ごしやすかったです。

福岡

皆さん、団地の中を思い思いに巡られている感じがとても良いなと思いました。

井之上

3拠点で実施しているので団地にお住まいの方でも、なかなか場所がわからないという課題がありましたが、松本さんから3拠点をラインでつないだら良いのではないかと提案をいただき、テープを地面に貼ってみました。

松本

点線で3拠点をつなげるだけでも、距離が近く感じることができたり、迷わず3か所を見て回れる状況になりました。

井之上

イベントでは、たくさんのお子さんにもご参加いただきました。こういったイベントを通して、ご高齢の方からお子さんまで、幅広い世代の方々に、団地の良さを知っていただいたり、集まっていただく機会ができたかなと思っています。

イベントをする度に、さまざまな声を団地にお住まいの方から頂くのですが、遠出することなく団地の中遊べて、家族で思い出をつくることができるのがとても良い、とお話しいただくことが多いです。

ここまで泉北茶山台二丁団地で実施しているMUJI×UR団地まるごとリノベーションの活動についてお伝えさせていただきましたが、この取組から考える「備え」について最後にお話させていただきたいと思います。

近年、社会的に単身世帯が増え高齢化が進むことで、かつてのような「ご近所付き合い」が減ってきてしまっていると思うのですが、もし災害などが起こった時に「あの人どうしているかな」「あの部屋に住んでいるおばあちゃん1人で大丈夫かな」と思ってくれる人が近くにいることは大切なことです。こうしたイベントを通して、団地にお住まいの方や地域の方が集まるだけでも、そういった助け合える関係性を作るきっかけになるのではないかと思っています。

また、旧土俵広場もリノベーションして新しく人工芝を設置したことで、普段はお子さんが安全に遊ぶことができたり、ちょっとした休憩ができる、くつろぐ場所として使っていただけます。それだけではなく、災害が起きたときでも、「あの場所に行けば誰かがいる」と思っていただける場所になるのではないかと考えています。

このプロジェクトは、団地の共用部の魅力を団地にお住まいの方や地域の方に知ってもらい、コミュニティを活発にしたい、という思いで走り続けました。でも、その中で気づいたことは、このように「顔見知りの人が近くにいる」「いつも遊んでいる広場がある」など、団地での暮らし方そのものが、自分自身だけではなく周りの方を助ける・守るきっかけになるのではないかということです。

泉北茶山台二丁団地での団地まるごとリノベーションプロジェクトの取り組み紹介については以上となります。

松本

ありがとうございます。団地まるごとリノベーションの取り組みが、少しでも防災につながるといいなと思っていたのですが、イベントや設備を整えていくことで、団地の中での日常生活が、災害時に役立つことがだんだん見えてきました。

かまどベンチのような災害の時に使用する設備についてもそうですが、コミュニティをつくっていくことの重要性を感じています。

続いては無印良品の暮らしの備えについてのお話をさせていただきたいと思います。

福岡さんよろしくお願いします。

Part3:無印良品「くらしの備え。いつものもしも」

福岡

はい。それでは、無印良品の「くらしの備え。いつものもしも」というお話をさせていただきます。

無印良品で防災についての取り組みを行っていることをご存知の方はいらっしゃいますか?ありがとうございます。ご存知の方もいらっしゃいますね。

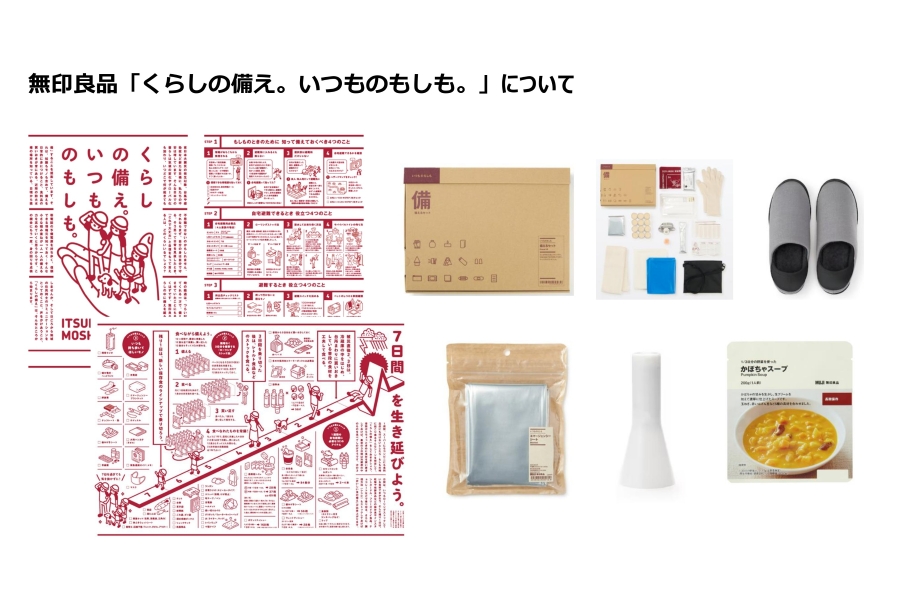

無印良品は「いつものもしも」ということで、非常時にどのような備えをしておいたら良いのかなど、色々な取り組みをしています。

みなさまのお手元に、いくつか冊子をご用意しているのですが、こういった防災に係る冊子などを店内で配布していたりします。

無印良品 グランフロント大阪の店舗ではこちらの会場が4階になりますが、相談カウンター近くの柱のところに防災用品の売り場があります。トークイベントのテーマにもなっている「備え」ということで、これが1個あったらちょっと安心だよというような備えを今日ご用意させていただきました。

この「備える」セットですが、この箱の前に出している商品が入っています。トークイベントを終えた後に、よろしかったらお手に取ってみていただいたらと思います。

皆さん「エマージェンシーシート」って聞いたことありますか?

こちらが「エマージェンシーシート」で、ぜひ触っていただきたいのですが、普通のものと比べて音がしにくくなっています。イメージされているものは恐らくカサカサと音がしてしまうものかと思うのですが、こちらはあまり音がしません。避難所で使っていただく際に、避難されている他の皆さんがうるさく感じてしまうのでないかというところから、あまり音が出ないように設計をしてつくった商品となります。

資料の中にある懐中電灯ですが、アジャスタがついているので単三・単四電池が使用できるため、お家にある電池を使うことができます。

このように商品なども色々展開をしているのですが、どういう風に防災グッズを使ったらいいんだろう?という声も多いのが正直なところです。

皆さん、それぞれのお家で災害に対する備えが「ばっちりできています!」という方もいらっしゃいますし、「備えをしたいけれども、実際どういうものがどういう風に使えて、家の中に置いとくといいのだろう?」と考えられている方もいらっしゃると思います。

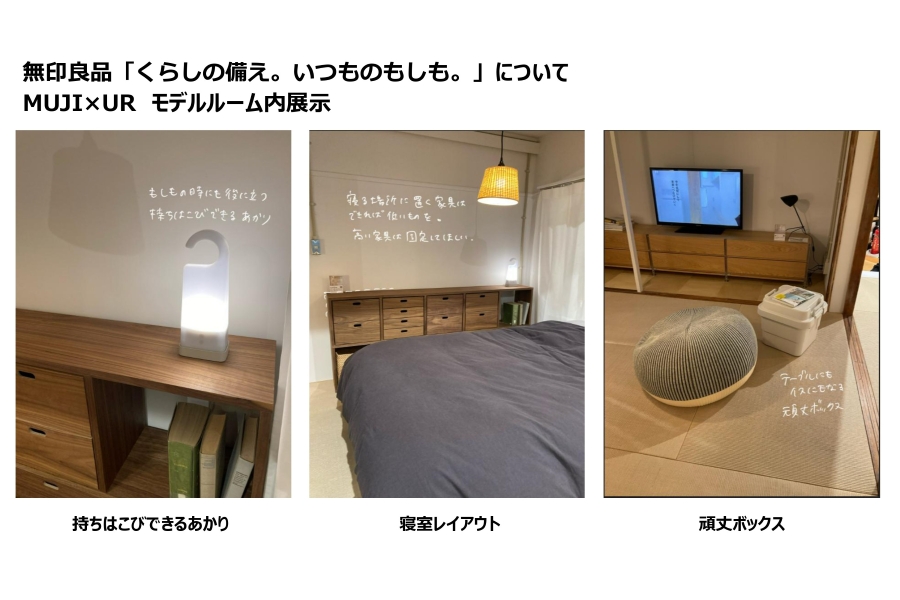

今回は、MUJI×URのモデルルームの中に無印良品の商品を実際に使用して、こういう風に使ってほしい・こういう風にしたらどうでしょう?というご提案を、色々と備えさせていただきました。

トークイベント終了後に商品のご案内もさせていただけたらと思います。また、実際にご自宅でどういう風に使えるのかイメージを持っていただけるかなと思いますので、今回展示している商品をちょっとご紹介します。

1つ目は持ち運びできる明かりで、実は無印良品の中でも初期の方にできた商品です。上がフックになっているので、ドアノブにかけることができるようになっています。災害時や停電した場合、充電器から外れて倒れた場合でも自動でライトがつきます。

具体的な使用についてですが、夜停電した際には、お手洗いに行く時にライトを持って行き、ドアノブにかけて使っていただくことができます。寝室に置いていただいている方が多いかなと思います。

2つ目は真ん中の家具ですが、無印良品のインテリアアドバイザーがご提案させていただいていているもので、寝室にはできるだけ背の高い家具は置かないでください。倒れてくる恐れがありますので、家具が倒れてきてもベッドに当たらないぐらいの高さのものを使っていただきたいです。

3つ目はリビングに、頑丈ボックスという収納ボックスを置いています。文字の通り頑丈なのですが、積み重ねることもできて、高さもちょうどいいので、お家の中でも補助的な椅子とかサイドテーブルとして使って、この中に防災用のアイテムを入れて、普段からリビングにそのまま使っておくという方も結構多いです。たくさん収納ができますので、リビングにこれがある安心感は非常に大きいのではないかと思います。

モデルルームの頑丈ボックスの中には、実際に色々詰めて置いていますので、中にどんなものが入っているのかもしよければ開けていただいて、ご覧いただけたらなと思います。

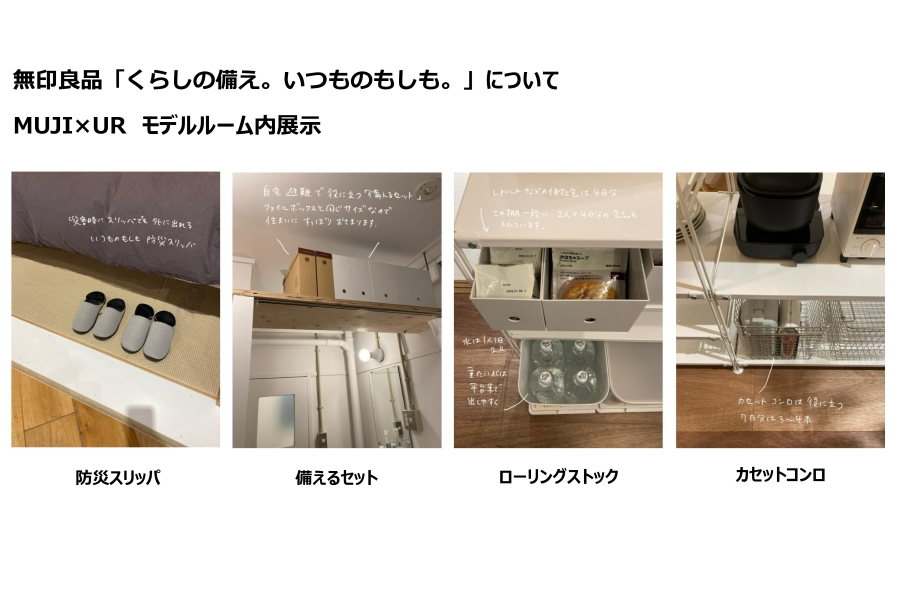

4つ目は防災スリッパです。阪神・淡路大震災の時もそうだったのですが、窓や食器が割れてしまって、ガラスの破片が散らばってしまい、その上を普通のスリッパでは歩きにくく、素足で歩けなくて避難が遅れてしまうこともありました。この商品は無印良品商品部の担当が、東日本大震災の際に被災された方と一緒に当時のお話をヒアリングしながら作った商品になります。備えとして寝室に置いたり、スリッパなので日常的に使用していただけます。

はじめにご紹介した「備えるセット」ですが、無印良品のファイルボックスと同じ大きさで作られた商品になっています。リビングの棚などに置いていただいているファイルボックスの横にそっと忍ばせておいてもスペックが一緒なので暮らしを邪魔せず、安心感を得ることができるのではないかと思います。こだわって作られた商品になっています。

ローリングストックのご提案もしています。先ほどご覧いただいた冊子ですが、この中に「7日間を生き延びよう。」というなかなかキャッチーなフレーズがついているのですが、7日間を自宅で過ごす場合、食べものが7日間分あれば少し安心だと思います。インフラなどが動き出す目安として1週間後とされているので、生き延びるために7日間分の食べものを用意してほしいとご提案しています。

モデルルームの冷蔵庫にも書いているのですが、まず冷蔵・冷凍のものに関しては大体3日間分ご用意いただきたいです。レトルト・フリーズドライのものに関しては、大体4日間を目安にご用意いただきたいとご提案しています。

1人暮らしの方は、7日間分があればよいのですが、ご家族がいらっしゃる方は人数×7日間分をご用意いただいた方がいいので、冊子には家族の場合はどのくらいの数があれば良いのか記載していますので参考にしてください。

先ほどかまどベンチの話がありましたが、自宅の場合はカセットコンロがあるといいです。あったかいものを食べると気持ち・心が全然違うというお話もさせて頂いています。カセットコンロのスペアの数ですが、大体7日分で3~4本をご提案しています。

7日間ご自宅で過ごす際にスペアを使うことを想定すると、普段から3~4本をストックしてあると安心です。冬の時期はご自宅で、カセットコンロを使ってお鍋などをされると思うのですが、その時のカセットコンロを3~4本をストックして、ローリングストックのようになくなったら買い足して・・・を続けていただけたらと思います。

モデルルーム内に1人分の7日間のレトルト・フリーズドライのストックを用意しています。どのくらいの量が必要になるのか、ストックの収納方法もご提案をしていますので参考にしてください。また、冊子には詳細が記載されていますので、ご自宅でゆっくり読んでいただけたらと思います。

松本

モデルルームを先に見させていただいたのですが、防災グッズが日常に溶け込んでいて驚きました。レトルト食品もいざって時には防災食になるのだと勉強になりました。

福岡

そうなんです。「もしも」の時は、災害が来た時だけでは実はないと私は思っています。例えば、こどもが熱を出してしまって買い物に行けない時も「もしも」だと思っているんです。自分が体調不良の時も、こどもたち自身でご飯を炊いてレトルトのカレー食べてもらうことも母親の立場からすると「もしも」なんですよね。

そういった意味でも、普段からみなさんに意識していただいて、使ったらまた買い足す、味を変えつつまた買い足すといったように常備しておいていただけると、非常に安心なのではないかと思っています。

我が家もそんな感じで、知らない間にこどもがレトルトのカレーを食べてしまっていて、「2日分ぐらいしかローリングストックがないんですけど」ってこどもにちょっと小言を言ったところです。

昨日参加した泉北茶山台二丁団地のイベントで、保育園にお勤めの方とお話をしたのですが、保育園でどれぐらいの備えを準備しとけばいいのかが分からないとおっしゃっていました。働いている方もそうですが、お預かりしているお子さんの分の備えを用意しないといけないけれど、どういう災害が来るか分からないですよね。震度1も震度7も両方地震なんです。

災害のレベルによって、備えはもちろん変わってきますし、復旧までの時間も大きく変わってきます。ある程度「こういう時にはこう」と想定をしておくことが大切なのかなと思いながらも正直答えはないです。どういう災害が来るのかを予知できたら全然問題はないのですが、予知できる人はいないので、想定をしておくことが大切ですよねとお話をさせていただきました。

無印良品 グランフロント大阪の店舗では定期的に防災のイベントを行っています。今回は私が企画をさせていただいたのですが、「想定する」をテーマにさせていただきました。

防災・災害の情報は、数年前に比べるとネットで検索をすれば1日にどのくらいの準備が必要なのかや、おすすめの商品情報などは簡単に手に入るようになりましたが、先ほどお話したような「どんな災害が来たらどういう準備をしとけばいいんだろう?」「どういう心構えでいるといいんだろう?」という事を考えてみたいと思いました。

災害が起きた際、ご自宅で避難する方がほとんどかなと思うのですが、3日後にゴミ収集が来るかもしれないし、1週間ゴミ収集が来ないかもしれない。そうすると、生ごみが出た時どうしましょう?とか、ゴミ収集は一体いつ来るんだろうね?などちょっとした会話をしていた時に、災害が起きてしまった後をどう過ごすのかも考えないといけないことに気づきました。防ぐこともとても大切ですが、起きたあとをどのように暮らして行けばよいのかを今回のイベントではご提案をしています。

無印良品 グランフロント大阪の店舗の2階・3階・4階の全部を使っていろいろなイベントを行います。2階では、模型を使用して水害が起こったらどうなってしまうのか?津波が来たら、第1波だとここまで流されるけど、第2波だと建物はこんな奥まで流されてしまうのかなど水害の怖さを確認することができます。

皆さん災害用伝言ダイヤルの171をご存知ですか?災害のときに自分が無事であることを家族に伝えるものになるのですが、もしもの時に慌てず使用できるように1度使ってみたり、家族であるペットの分の備えを考えたい方も多いと思いますのでワークショップを開催します。ごみ収集についてもコンポストを使うことで処理ができるので、どのようなものがあるのかや使い方についてもご案内をする予定です。

無印良品で商品開発をしている者たちがどういうこだわりで商品開発しているのか裏話を聞けるトークイベントもありますので、もしよければご参加いただけたらなと思っています。

無印良品が提案する暮らしの備えいつものもしもは「フェーズフリー」という考え方です。「フェーズフリー」という考え方はここ数年でよく聞くようになったワードではあるのですが、日常と非常の区切りをなくすという意味です。

いつもの暮らしと何かが起きた時を非常時と分けて考えるのではなく、日常で使うものを非常時にそのまま使うことができるので、非常時でも変わらずに過ごすことができるという考え方になります。

無印良品で開発している商品は、防災用品としてご用意しているものもそうですし、化粧水やシャンプーなどのヘルスアンドビューティーなどの商品の中でも普段から使っているものを災害時に使っていただくご案内をしています。

先ほどあったかまどベンチも同じだなと思いました。団地の中にかまどベンチがありますといわれても、「そうなんだ」「かまどベンチはどうやって使うんだろう?」「薪はだれが準備するんだろう?」となってしまうのではないかと思います。イベントなどでかまどベンチを実際に使ってみたりすることで、もしもの時に「広場にかまどベンチがあるから一緒にそこで火を焚きましょう」と近隣の方とお話ができるのではないかなと思っています。

もしもの時にいつもと同じものを使える「フェーズフリー」の暮らしができることで先ほどの泉北茶山台二丁団地での活動のように、炊き出しやコミュニティも普段からコミュニケーションをとっている方々と、もしもの時でもコミュニケーションを取り続けられることがとても大事なのではないかなと思っています。

私のパートは自宅の防災をフューチャーしてお話をさせていただきましたが、やっぱりコミュニティは大事だと思います。

今日参加いただいたみなさんもそれぞれのコミュニティをお持ちだと思いますが、その中で、自助・共助の考え方がありますので、そういった意味で、ご自身の自助、そして周りの方と共助する、一緒に助け合ってその場をしのいでいくという考え方が普段の暮らしの中からあるといいかなと思っています。

松本

ありがとうございます。今回のトークイベントは「団地から考える暮らしの備え」というテーマでしたが団地のお話もたくさんさせていただいた中で、防災についてもお話をさせていただきました。最後に、登壇いただいた福岡さん、井之上さんから一言いただいても良いでしょうか?

福岡

無印良品 グランフロント大阪の店舗では定期的に防災のイベントを行っていますので、お時間が許せばぜひご参加ください。モデルルームには、先ほど紹介をしました、日常の中に溶け込んだ防災のグッズなどを展示していますので、普段の暮らしをちょっと振り返っていただく機会になればいいなと思います。

井之上

本日はありがとうございました。

泉北茶山台二丁団地のMUJI×UR団地まるごとリノベーションの活動を中心にお話をさせていただきましたが、MUJI×URのお部屋もたくさんあります。人気でなかなか空きがない状況ですが、空室が出た際はwebサイトに掲載されますので、気になる方がいらっしゃいましたら随時チェックしていただければ嬉しいです。泉北茶山台二丁団地にもぜひ遊びにいらしてください。

松本

井之上さん、福岡さんありがとうございます。 こちらを持ちましてトークセッションを終了とさせていただきます。本日はご清聴いただきありがとうございました。

トークイベント終了後には、MUJI×URのモデルルーム内に防災のグッズや備え・収納についての見学会を実施しました。

イベントに参加された皆さまにご参加いただき、登壇したメンバーが解説を行いました。

お集まりいただいた皆さま、ありがとうございました。

今後のMUJI×UR団地リノベーションプロジェクトの取り組みにご期待ください。