【MUJI×UR イベント】団地から考える暮らしの備え(前編)

MUJI×UR団地レポート | 2025.4.1

※このレポートは、2025年3月2日(日)に無印良品 グランフロント大阪で行われたトークイベントの模様を採録しています。

Part1:MUJI×URについて

松本

今日はお集まりいただきありがとうございます。MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト「団地から考える暮らしの備え」トークイベントを開始したいと思います。

本日、進行を担当します株式会社MUJI HOUSEの松本です。よろしくお願いいたします。

本日のトークイベントのテーマが「団地から考える暮らしの備え」のため、先に皆さんにお聞きできたらと思うのですが、団地に興味があって本日来られた方はおられますか?ありがとうございます。防災について興味があって来られた方はいらっしゃいますか?圧倒的にこちらの方が多いですね!ありがとうございます。

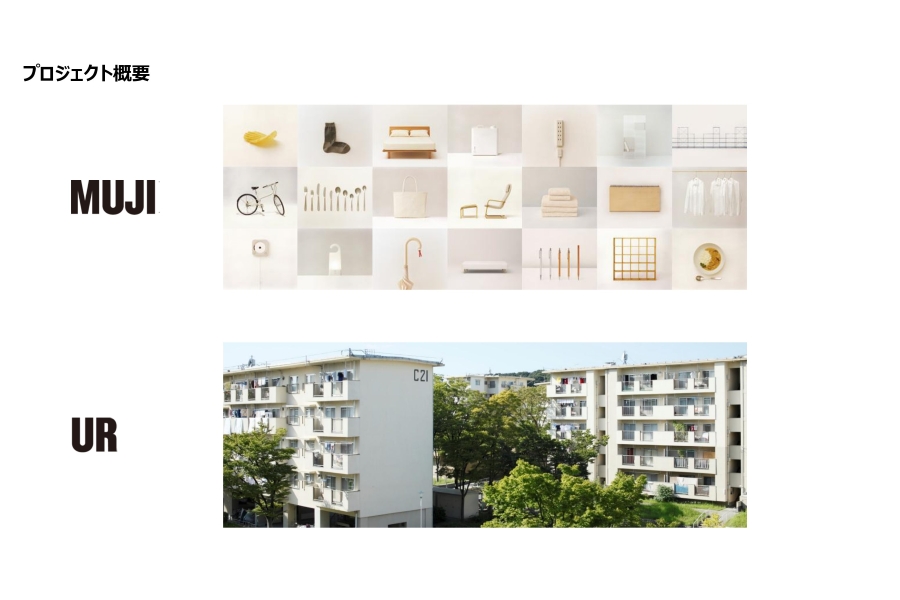

まずはMUJI×URについてお話をさせていただきたいと思うのですが、MUJI×URのプロジェクトは無印良品とUR都市機構が一緒に団地のリノベーションを行っているもので、2012年から開始しており、10年以上が経過しています。

さらに、団地のお部屋だけではなく、共用部のリノベーションのプロジェクトも開始していて、それが防災のためになるのではないかというところで、今日はそんなお話ができたらと思っております。

実際に大阪の泉北茶山台二丁団地で行っている、「MUJI×UR団地まるごとリノベーションプロジェクト」についてもご紹介したいと思います。

最後に、無印良品が考える備えについての取り組みもお伝えします。

今日はご参加いただいた皆さんへお土産があります。イスに置かせていただいた無印良品の紙袋の中に、備蓄おやつの「チョコようかん」と10年もつ長期保存水が入っています。

10年も保存が可能なのですが、のどが渇いて先ほど開けてしまいました。

福岡

今飲んでも美味しいと思います。

松本

ふつうのお水と同じで美味しいです。

あと、「チョコようかん」ですが、食べたことがないので食べてもいいでしょうか?

福岡

ぜひ。皆さんもよかったらお召し上がりいただきながら聞いていただけたらなと思います。結構味が濃いので、多分この長期保存水も開けることになるんじゃないかなと思います。チョコレートのしっかりとした味がついていますし、満足感があります。

お昼をお召し上がりになられた方はお腹がいっぱいかもかもしれませんが、まだお召し上がりになっていない方は、ひょっとしたらお昼ご飯として置き換えてもよいかもしれないくらいです。松本さんどうでしょう?

松本

では、代表して試食しますね。ちなみに僕、ようかん苦手なんです。

あ、でもこれはようかん苦手な人でも食べられます。

福岡

そうなんですよ。うちのこどもはこのようかんをチョコレートのお菓子と同じ感覚で食べるんですよ。でも、お菓子と比べるとそれなりの金額なので、母親としてはそんなバクバク食べないでほしいと思っています笑

カットしてデザートとして出していただいいても良いかなと思っています。

どうでしょう?ようかんっぽくないですよね?

松本

すごく美味しいです!

福岡

みなさんも召し上がってくださいね。

松本

脱線してしまいすみませんでした。改めて自己紹介をさせて頂きます。MUJI HOUSEの松本です。本日はよろしくお願いいたします。

無印良品の中で住空間を扱っている部署になりまして、「無印良品の家」や「無印良品のリノベーション」、URさんの団地の住戸をリノベーションする「MUJI×UR団地リノベーションプロジェクト」などを手掛けています。僕はリノベーション事業部に所属していて、10年くらいMUJI×URの設計担当をしています。URさんの団地でイベントを運営したりと、いろいろなお仕事をしています。

井之上

UR都市機構の井之上です。全国にたくさんのURの団地があるのですが、私は大阪エリアにある団地の経営を扱っている部署に所属しています。

無印良品さんとはこれからお話しさせていただく「MUJI×UR団地まるごとリノベーションプロジェクト」という取り組みでご一緒させていただいています。本日はよろしくお願いします。

福岡

無印良品 グランフロント大阪でコミュニケーション部門の担当をさせていただいております福岡と申します。

このお店では毎週末いろんなイベントを実は実施しているのですが、その企画なども担当しています。

あと、地域との連携も私が担当しており、防災関連なども地域の自治体さんと進めさせていただいている関係で、今回参加させていただいております。

今日はどうぞよろしくお願いいたします。

松本

それでは、MUJI×URについて簡単にご紹介します。

MUJI×UR団地リノベーションプロジェクトですが、2012年に無印良品とURさんが出会い、そこから10年以上続いているのですが、無印良品は生活美学の専門店として、生活の基本となるスプーンのような小物から、家まで作っています。

一方URさんは、団地を通した日本のライフスタイルの提案や、団地建設における技術開発や調査研究を行ってこられたのですが、無印良品もURさんも暮らしのスタンダードを目指したいというところでは、実は同じ思いがあり、連携したことがプロジェクトのスタートとなります。

MUJI×URのお部屋は、これまで九州から北海道まで全国で展開をしており、1300戸ほど供給してきました。

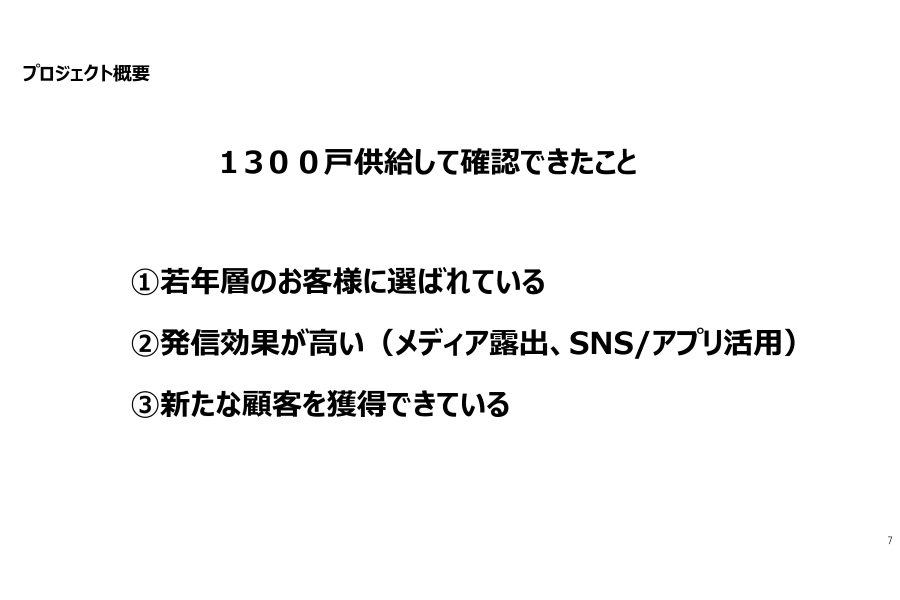

10年以上実施して行く中で確認ができたことが、こちらの3つです。

まず、若年層のお客さまに選ばれていることです。

団地の中では高齢化の問題もあり、若い方に団地に住んでいただくことを目標としましたが、実際に多くの若年層の方に住んでいただいています。

2番目の、発信効果が高いということにつきましては、無印良品の中でもさまざまなメディアがあるのですが、SNSはもちろんwebサイトやアプリのMUJI passportでの発信効果が高いということがわかりました。

最後の3つ目は、新たな顧客を獲得できているところになります。

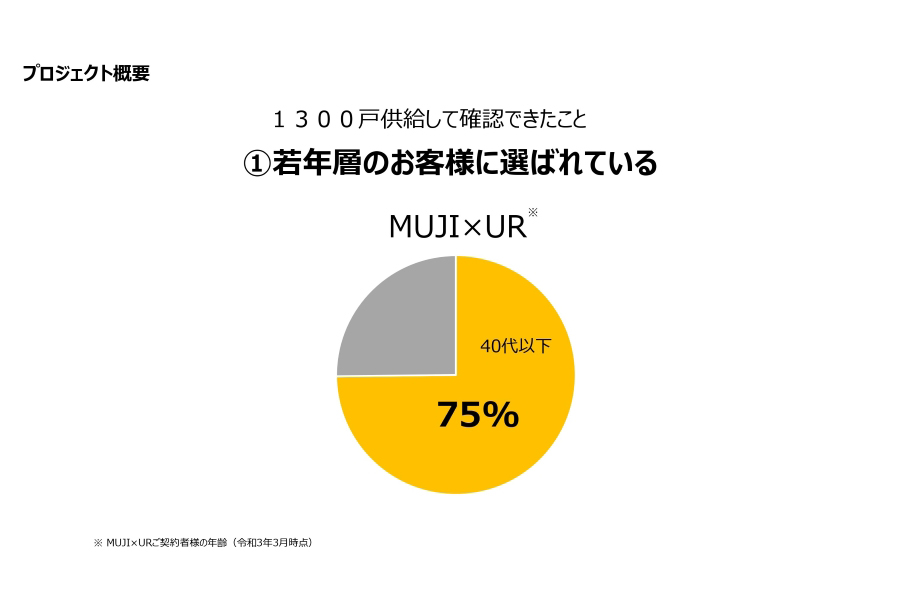

先ほどお伝えした通り、若年層の方に団地に住んでいただくところにつながるのですが、MUJI×URのお部屋に住んでいただいている方の75パーセント以上が40代以下の方となっています。

通常のURさんの住戸ですと、逆転しているとお話を聞いています。

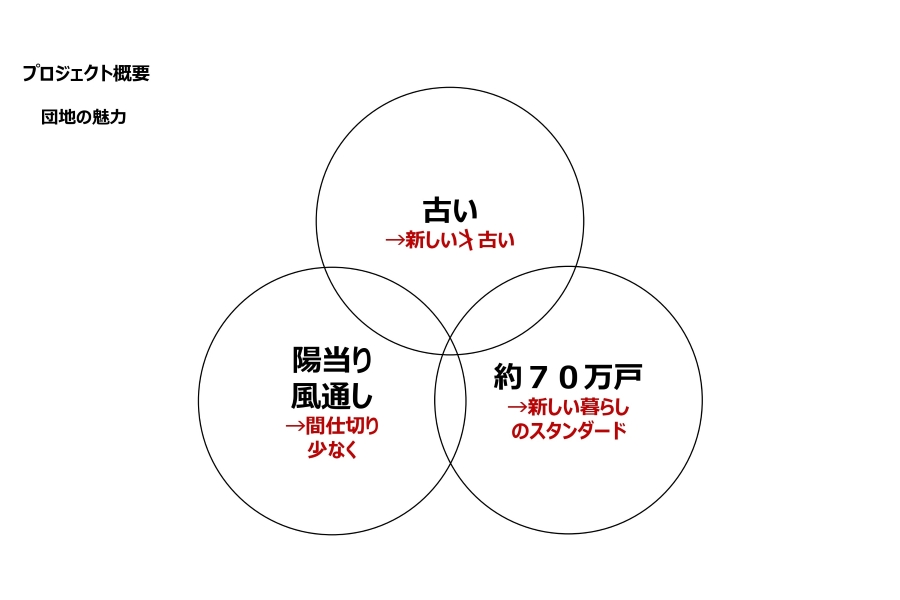

このプロジェクトを始めるにあたり、まず団地の魅力とは何かを考えました。

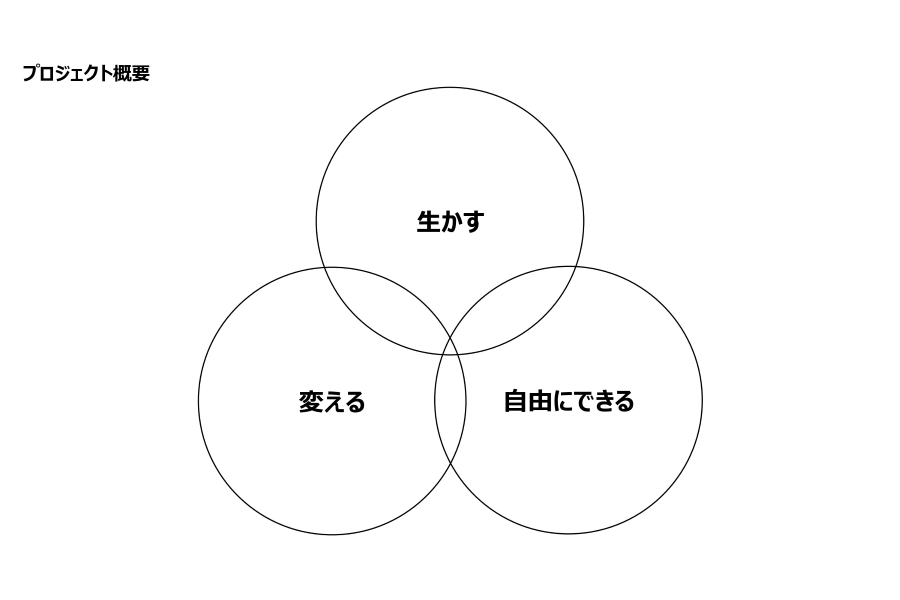

こちらの3つの要素に絞り込みました。

まず1つ目の「古い」というところは、通常「古い」ことは「良くない」と捉えられてしまいますが、「古い」ことは魅力の1つなのではないかと考えました。

2つ目は日当たりや風通しです。団地の造りをよく見ると日当たり、風通しがとてもよいです。団地は50年前に建てられていることも多く、エアコンが普及する前となりますので、南北に窓があり、開け放つととても風通しが良く、夏でも涼しく過ごせるように作られています。日当たりについては、都心だと家の窓を開けたら隣のマンションなどが建っているようなところが多いかと思いますが、団地は敷地が豊かなので住棟の間隔にゆとりがあり、日当たりもとても良いです。日当たりや風通しも考えて建てられているので、そういった意味ではとても贅沢だと感じました。

また、URさんは現在約70万戸のお部屋を管理されている日本一の大家さんです。

約70万戸という戸数も無印良品にとってはとても魅力に感じました。

我々としても暮らしのスタンダードを目指していたので、1つだけすごいリノベーションができたらいい、ということではなく、団地の間取りは似ているものが多いので、まず1つのお部屋をリノベーションして、それを全国の団地にどんどん拡散していけないかと考えました。

そのような考えの中で、「こわしすぎす、つくりこみすぎない」というコンセプトをつくりました。

こちらを実現するために先ほど紹介をした3つの要素が必要だと考えました。

1つ目の「生かす」は、先ほどの「古い」と言うところにつながるのですが、古くなったところ、団地が持っている日当たりや風通しの良さをしっかり生かしていこうと考えました。「古い」ことは例えばジーンズのようにヴィンテージと捉えることで魅力に変えることができます。

2つ目の「変える」は、設備がメインとなります。例えばキッチンやお風呂などはどうしても古くなってしまうので、そういったところはしっかり変えています。

最後の「自由にできる」は、賃貸であっても新しい暮らしのスタンダードが作れるのではないかとチャレンジしています。賃貸のお部屋はどうしても間取りに合わせて住まなくてはいけない状況が多いですが、そうではなく、住んでいる人が自由に間取りを変えながら自分のライフスタイルに合わせてお部屋を変えていける。そんな暮らし方ができたら、賃貸住宅における新しい暮らしのスタンダードが作れるのではないかと考えました。

「生かす」部分のビフォー、アフターがこちらになります。

URさんの団地のお部屋は和室が多く、敷居や鴨居などを見たことがない若い方もいらっしゃるかもしれませんが、50年ぐらい経つと木部が経年変化をして、とても良い飴色に変わっていきます。

そういったところからヴィンテージ感が出ているので、壊さずに経年変化した木部を生かしたリノベーションを行っています。

また、和室が多いので押し入れがたくさんあるのですが、全て壊して普通の空間にするのではなく、押し入れとして残しながら、お部屋の一部として延長して使用することもできるようにしたり、カーテンレールをつけ、カーテンを閉めてもう一度収納としても使えるようなリノベーションをしています。

押し入れ部分は、住む人が自由にできる部分として捉えています。

こちらの写真だと、元々4畳半だった部屋が、押し入れを延長することで6畳ぐらいの広さになっています。そういった暮らし方も、住む人が自由に編集できるようになっています。

リノベーションをして変えたものがキッチンで、こちらはURさんと共同で開発したものになります。

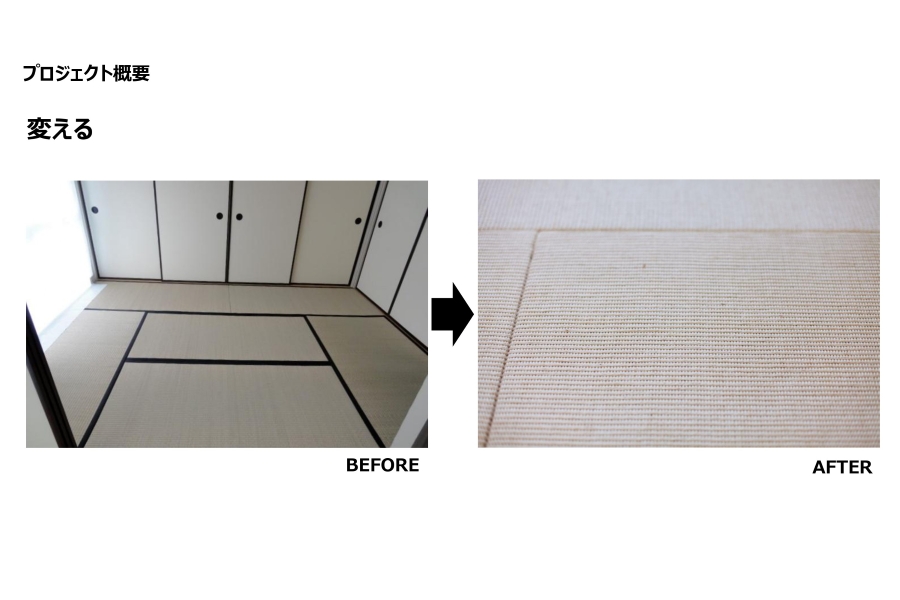

モデルルームでも見ていただくことができますが、畳も変えています。

先ほどもお伝えしましたとおり、URさんのお部屋には和室が多いのですが、畳からフローリングに変える工事はコストがかかってしまうのと、畳は冬でも足元が冷えにくかったり、遮音性が高かったりするので和室のまま洋室としても使える畳をつくりました。

畳の表面をい草ではなく麻を採用することで強度を持たせることができました。そのため、ダイニングテーブルやベッドを置いてもへたりにくいため、洋室のように和室を使用いただけます。

近年、和室が減ることで全国にある畳屋さんもどんどん減ってきてしまっている状況ですが、開発した麻畳は、通常のい草の畳と同じく表面だけが麻となっているため、町にある畳屋さんでつくることができます。

MUJI×URは全国に展開をしているため、展開する団地の近くにある畳屋さんに作っていただき納品をしていただいています。

最後の「自由にできる」では、敷居や鴨居・柱を残しているのですが、壁など取ることができるものは外してしまっているので「一室空間」となっています。右の写真では、無印良品の家具で仕切っていますが、住んでいる方が自由に間取りを変えながら住んでいただきたいと思っています。

いろいろとお話をさせていただきましたが、最近では、無印良品とURさんで共同して団地に合ったパーツを開発しています。

モデルルームでも展開をしていますが、先ほど紹介をした「麻畳」や段ボールでできた「ダンボールふすま」、キッチンもあります。

キッチンは、テーブルとキッチンがセットになっている「組合せキッチン」があります。テーブルを動かすと対面キッチンにできたり、ロングカウンターキッチンにできたりします。

共同開発パーツをURさんの従来のお部屋でも導入していただいており、MUJI×URのオリジナルパーツを使用したお部屋にも住めるような取り組みも始まりました。

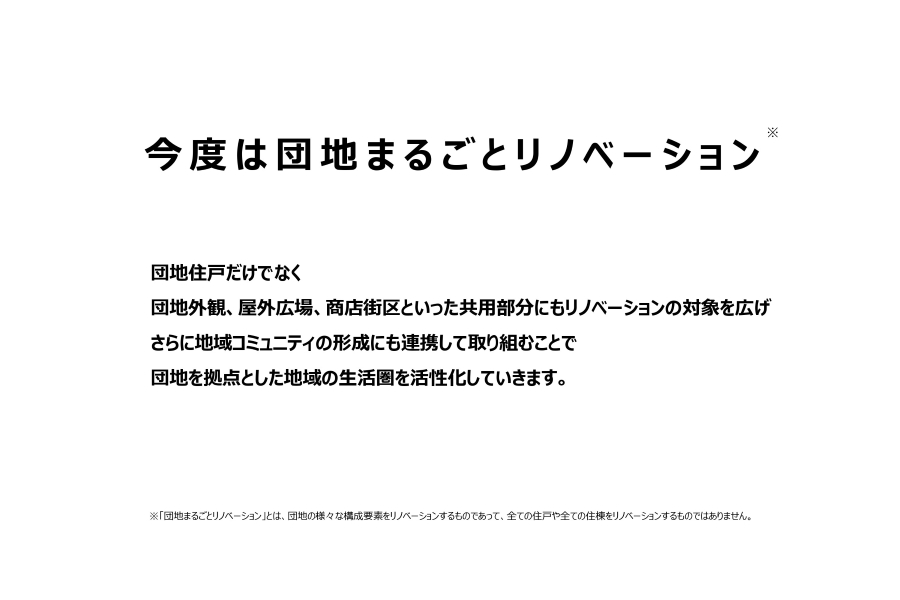

また、MUJI×URでは、お部屋のリノベーションだけではなく団地の共用部のリノベーションを行っている「MUJI×UR 団地まるごとリノベーション」も現在4つの団地で行っています。

今日のテーマである防災につながるところがこちらになります。

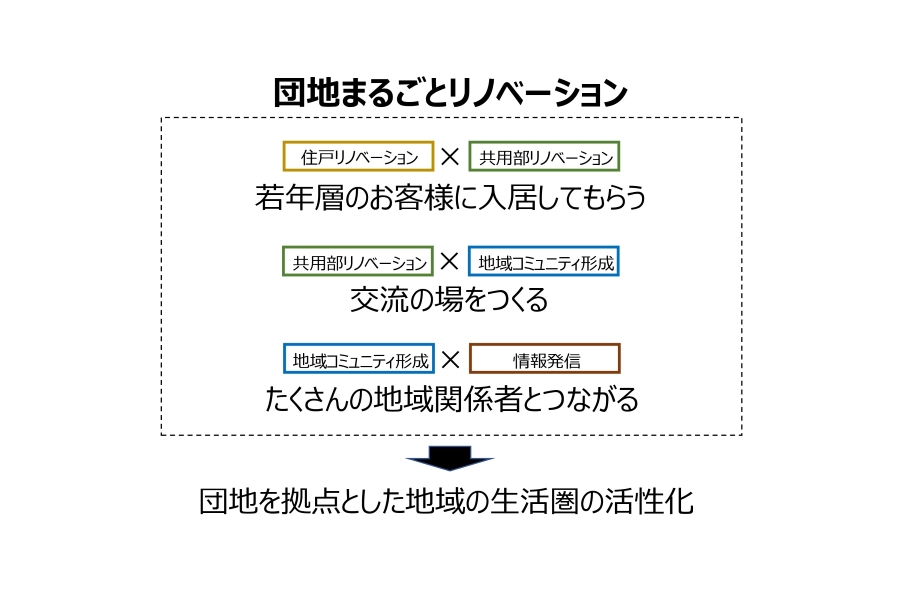

団地まるごとリノベーションですが、住戸リノベーションと同じく若年層のお客様に入居してもらうことはもちろんですが、交流の場を作ることも目的としています。

プレイスメイキングというのですが、団地には広い敷地があるため、周辺地域の皆さんと繋がる場にもなるのではないかと考え、団地の共用部をリノベーションすることと、地域のコミュニティ形成を行うことで団地における交流の場を作っています。

この地域コミュニティにおける情報発信は、こういったトークイベントもそうですが、SNSやさまざまなメディアを通じてたくさんの方々に届けたいと思っているのと、元々いらっしゃる地域関係者の方とも繋がって行きたいという思いからこの団地まるごとリノベーションをスタートしています。

その取り組みの結果、団地を拠点とした地域生活を活性化できたのではないかと思っています。

詳細はURの井之上さんから後ほど紹介がありますが、関西では、大阪府堺市にある泉北茶山台二丁団地と枚方市の中宮第3団地でスタートしています。

中宮第3団地はプール跡地を利用しているのですが、URさんの団地は浅いこども用のプールが設置されているところがあります。

40-50年前に団地を建設した時にはこどもたちが遊べるようにプールが作られたのかなと思います。少子化で、プールを使用するこどもが減ってしまったことや、管理して行くことが大変になり、今は使われていない、こういったプール跡地がたくさんあります。中宮第3団地もプール跡地が使われていなかったので、地域のみなさんがつながる場にできないかということで現在検証を進めていて、来年度には完成する予定です。

その他の2つは関東で実施していて、神奈川県にある港南台かもめ団地の集会所と、千葉県の花見川団地の商店街ではリノベーションが完了しています。

港南台かもめ団地の集会所は地域に開かれた集会所となるようにリノベーションを行い、花見川団地の商店街では、シャッターをしている店舗が多くなってしまっていたのですがURさんと一緒に商店街を活性化するための取り組みを行っています。

長くなってしまいましたので僕からはここら辺とさせていただき、本日紹介をしたい泉北茶山台二丁団地の取り組みを井之上さんからお願いします。

Part2:泉北茶山台二丁団地での取り組み

井之上

それでは、私から泉北茶山台二丁団地で行っている「MUJI×UR団地まるごとリノベーションプロジェクト」についてお話をさせていただきたいと思うのですが、その前にURがどのような組織なのかを簡単にお話させていただきたいと思います。

テレビCMでお馴染みなので、団地をはじめとする賃貸住宅についてはみなさんご存知かなと思うのですが、実はそれ以外にも、「都市再生」「災害復興」を含むお仕事を3本柱として展開しています。

1つ目が「都市再生」で、いわゆる「まちづくり」のことを指しています。中心市街地の再開発、公園を作るなど、安心・安全なまちづくりを行っています。

2つ目が「賃貸住宅」となり、こちらは先ほど松本さんからご紹介のあった、MUJI×URも該当するのですが、URは全国で約70万戸の住戸を管理しています。さまざまな世代の方々が安心して暮らし、生き生きと暮らせる、そんな賃貸住宅を目指して管理をしています。

最後の3つ目は「災害復興」です。こちらも関西だと古くは阪神・淡路大震災、そして東日本大震災の災害復興支援を行ってきました。現在は能登半島地震の復興支援にも携わらせていただいています。

ここからは「MUJI×UR団地まるごとリノベーション」を実施している、泉北茶山台二丁団地についてお話しさせていただきます。実は、泉北茶山台二丁団地はMUJI×URととても関わりの深い団地となっています。

2012年からMUJI×UR団地リノベーションプロジェクトが開始したのですが、プロジェクト開始当初からこちらの団地ではそのお部屋が導入されています。つまり、10年以上MUJI×URのプロジェクトを行っている団地となります。

また、今回のトークイベントの会場となっている無印良品 グランフロント大阪のお店の中にMUJI×URのモデルルームがあり、外壁部分に掲示板があるのですが、その上に「M23」と書かれた赤色の住棟番号があります。こちらは泉北茶山台二丁団地の集会所にある「3-23」のデザインからきています。

松本

MUJI×URの仕事に関わるようになった頃に、泉北茶山台二丁団地の集会所のサインを見てすごくかっこいいと思ったんです。

40-50年前にデザインされたものとは思えなくて、ずっと心の中に残っていました。こちらのモデルルームのお話をいただいた際に住棟サインをつけたいと思い、泉北茶山台二丁団地のサインが欲しいと相談をしたのですが、そのままもらうことは難しかったたため、デザインを模したものを制作して取りつけました。

井之上

みなさんにも、後ほどぜひご覧いただけたらなと思います。

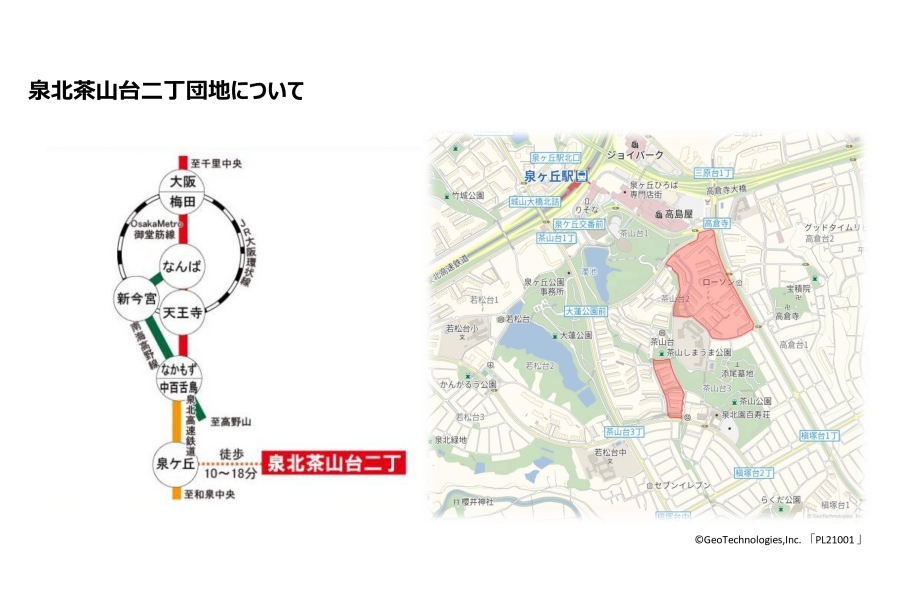

泉北茶山台二丁団地の位置ですが、堺市南区にあり、最寄り駅は泉北高速鉄道の泉ケ丘駅になります。

泉ケ丘駅周辺は1967年頃に開発されたニュータウンで、千里ニュータウンと並び大阪を代表するニュータウンとなっています。

泉ケ丘駅は難波駅から南海電鉄で一本かつ約30分でアクセス可能で、とても利便性が良い場所です。

泉北茶山台二丁団地は敷地が広い団地のため場所によって時間が異なるのですが、駅から南側に向かって10~18分ほど歩いた場所に位置しています。

ここからは、泉北茶山台二丁団地の魅力をお話しさせていただきたいと思います。

こちらの写真は、私が2月に撮影をしたもので、泉ケ丘駅を出て目の前にある歩道橋から見える風景となります。11階建ての高層棟と、道路沿いに植えられているヤシの木とのコラボが個人的にとても印象的で、特徴的だなと感じています。

高層棟の反対側には、皆さんがイメージされる、いわゆる団地の風景が広がります。元々丘陵地であったため、土地に起伏あり、その起伏に合わせて、5階建ての住棟が並んでいます。実際に団地の中を歩いていると、植栽が綺麗に整備されており、緑がとても豊かで、団地にいるのに公園なのではと思ってしまうくらい緑が豊かなところが魅力ではないかと思っています。

ちなみに、団地の「茶山台」という名称についてですが、昔はこの場所に茶畑が点在していたそうでお茶山と呼ばれていたことから、「茶山台」という名前がついたと言われています。

先ほど泉北茶山台二丁団地は、MUJI×URの取り組みが10年以上前から導入されているとお伝えしましたが、そのお部屋のひとつをご紹介させていただきます。

お部屋がバルコニーに面していて、日当たり・風通しがとても良いプランとなっています。実際の住戸の写真がこちらで、間仕切りを開け閉めすることで、バルコニーから入ってくる光と風を寝室までに届くようにしているので、とても開放的な1LDKになっています。

松本

もとの間取りは全国の団地にたくさんある、キッチンと和室が3つある3Kとなります。この間取りを「一室空間」にして、住む方が間取りを自由につくりながら住んでいただくことを目指してリノベーションをしました。もともと壁だったところを、間口いっぱいに広がる空間を作りました。

団地の特徴である階段室が北側にある住棟で、南側にはバルコニーがあります。マンションの場合、北側にある共用廊下からお部屋を覗かれてしまう心配がありますが、団地の場合は階段室となるため北側も南側も窓がついているので風通しを良くすることが可能です。MUJI×UR立ち上げ当初でしたのでこの時はないのですが、最近では押し入れの壁を抜いてしまい、風が通り抜けるトンネルを作ったりと、リノベーションがどんどん進化しています。

井之上

松本さんありがとうございます。

大変お待たせしましたが、泉北茶山台二丁団地で行っているMUJI×UR団地まるごとリノベーションプロジェクトの活動についてお話したいと思います。

こちらが泉北茶山台二丁団地の地図になります。地図の上部が駅側で、斜線が入っているところが、先ほどお話ししました高層棟です。団地まるごとリノベーションの活動拠点は3つあり、1つ目が高層棟の前にある広場です。こちらは団地にお住まいになられている方が駅から帰宅される際に通る、生活動線となっています。

2つ目が集会所です。こちらは団地の中心部にあるのですが、初めて入居された方が鍵の受け渡しをする管理サービス事務所も併設しています。

最後3つ目は、旧土俵となります。本日、グランフロント大阪でもお相撲のイベントが偶然行われていますが、元々この団地にはなぜか土俵があり、かつては団地に住まわれていたお子さんたちがちびっこ相撲していたのではないかと言われています。

福岡

昨日、私も泉北茶山台二丁団地のイベントに参加をしたのですが、お話をいただいた際に「なんで土俵があるんだろう?」と話していました。主人が堺市出身で、泉北ニュータウンができた後に生まれた年代なのですが、彼が小さい時に堺市では「ちびっ子相撲」が流行っていて、みんな相撲をやっていたという話を聞いていたので、泉北茶山台二丁団地に行くことと、団地内に土俵があることを主人に話をしたところ、土俵がまだあることにとても興味を示していました。ひょっとしたら、小さいお子さん向けにお相撲ができるようにと作られたのかもしれないね、と話をしていました。

井之上

福岡さんからそのお話を昨日聞いて、なるほどと思いました。URでもなぜ土俵があるのか詳しくは分かっていない部分もある中で、面白いお話を伺うことができました。